후설의 글들은 매우 추상도가 높은 것으로 악명 높습니다. 후설의 글쓰기 스타일이 장황하고 복잡하다 보니 그의 텍스트에 대한 이해가 어려운 것도 있지만, 후설의 철학적 주제 자체가 현실의 구체적인 문제들과는 다소 거리가 있다 보니 소위 '현상학'이라는 그의 기획이 정확히 무엇을 하고 싶은지가 불분명해서 이해가 어려운 것도 분명히 있죠. 개인적으로, 이러한 난점을 극복하기 위해서는 '현상학'에 대해 접근할 때 크게 두 가지 측면을 고려할 필요가 있다고 생각합니다.

한편으로, 현상학은 다양한 사태 영역에 적용될 수 있는 '방법론'으로서의 측면을 분명히 가지고 있습니다. 예술, 윤리, 종교 등 각각의 사태 영역을 탐구하기 위한 하나의 방법론으로서 '예술에 대한 현상학', '윤리에 대한 현상학', '종교에 대한 현상학'이 이루어질 수 있는 것이죠. 이러한 경우, 현상학이란 각각의 사태가 우리에게 어떻게 주어지는지에 대해 '기술하는(describing)' 작업이라고 할 수 있습니다. 가령, 예술작품이 자연물과는 어떻게 다르고 일용품과는 어떻게 다른지를 쭉 나열해 보면서, 예술작품만이 가지고 있는 '본질(essence)'이 무엇인지를 제시하려고 한다면, 그 작업은 '예술에 대한 현상학'이 됩니다. 다른 학문들은 '예술'이라는 것이 이미 당연하게 우리 눈앞에 존재한다고 가정하고서 시대별로 예술 사조가 어떻게 달라졌는지를 논의하거나 우리가 예술을 감상할 때의 두뇌 활동이 어떻게 변하는지 따위를 연구하려 한다면, 현상학은 가장 근본적인 층위에서 '예술작품'의 본질이라는 것이 무엇인지 기술하는 작업을 수행하는 것이죠. 실제로, 후설은 자연과학이나 사회과학 같은 '사실과학(Tatsachenwissenschaft)'과 구별하여 현상학의 탐구를 '본질과학(Wesenswissenschaft)'이라고 부르고, 각각의 사태 영역에서 수행되는 현상학을 '응용현상학(angewandte Phänomenologie)'이라고 부릅니다. (분과학문에서 '질적 연구'라는 이름으로 일컬어지는 작업이 대개 응용현상학이죠.)

그러나 다른 한편으로, 현상학은 각각의 사태 영역보다도 각각의 사태 영역을 성립시키는 구조 일반에 초점을 맞추고자 하는 '인식론'으로서의 측면도 가지고 있습니다. '예술'이라는 사태 영역, '윤리'라는 사태 영역, '종교'라는 사태 영역이 우리에게 이러저러한 방식으로 주어진다면, 더욱 근본적으로 '사태'라는 것 자체는 도대체 어떻게 성립하는 것인지를 논의하려 하는 것이죠. '각각의 사태 영역'이 아니라 '사태 일반'을, 혹은 '각각의 인식'이 아니라 '인식 일반'을 기술하고자 하는 작업이 이루어져야, '사태' 혹은 '인식'에서 우리가 망각하고 있는 중요한 특징들이 드러날 수 있기 때문입니다. 가령, "인식 주체의 태도에 따라 인식 대상의 의미가 달라진다."라거나, "우리는 우리에게 감각적으로 주어진 것보다도 '더 많이 사념'한다."라거나, "세계는 인식 주체의 의미부여 행위를 통해 구성된다."와 같은 점들이 '각각의 사태 영역'이 아니라 '사태 일반'을 주목할 경우에 기술되는 현상들이라고 할 수 있습니다. 이러한 현상학이 후설, 하이데거, 사르트르, 메를로퐁티, 레비나스 등의 '초월론적 현상학(transzendentale Phänomenologie)'입니다. (철학과에서 '현상학'이라는 이름으로 일컬어지는 작업은 주로 초월론적 현상학이죠.)

후설의 작업은 '초월론적 현상학'에 집중되어 있습니다. 그의 텍스트가 매우 추상도가 높게 느껴지는 것은, 그가 '현상학'이라는 방법론 일반을 창시하고 정립한 인물이면서도, 그 자신이 '현상학'이라는 방법론을 각각의 사태 영역에 대한 탐구에 아주 적극적으로 적용한 인물은 아니기 때문입니다. 오히려 후설의 현상학에서 감명을 받은 제자들이나 다른 분과학문의 학자들이 현상학을 훨씬 더 구체적인 방식으로 사용하였죠. (물론, 후설 자신도 '현상학적 심리학'이라는 연구를 수행할 때는 지각, 기억, 판단, 의지 같은 심리 현상을 구체적으로 분석하기는 합니다.) 실제로, 후설은 자신이 다양한 개별적 주제들을 연구하기에는 시간이 충분하지 않다고 고백한 적이 있습니다. 자신은 '현상학의 초월론적 토대'를 집중적으로 연구하는 과제에 모든 공력을 쏟다 보니, 응용현상학을 수행하기에는 여력이 부족하다는 것이죠.

그러나 후설의 인생이나 그와 관련된 일화를 살펴보다 보면, 후설의 현상학을 성립시킨 동력이 실제로는 매우 구체적이고 현실적인 문제들이지 않았나 하는 생각이 들 때가 있습니다. 특별히, 그의 말년 저서인 『유럽학문의 위기와 초월론적 현상학』은 자연과학을 중심으로 한 실증주의 사조의 유행에 대해 통탄하는 텍스트이기도 하죠. 갈릴레이 이후 유럽 지성계 전체가 자연과학으로 환원될 수 있는 진리만을 인정하면서 자연과학을 토대로 모든 학문의 체계를 검증하고자 한 것과 달리, 각각의 사태 영역에는 환원될 수 없는 각각의 진리가 존재한다는 것이 후설의 현상학이 말하고자 하는 핵심입니다. 더 나아가, 모든 진리를 자연과학에 굴복시키고자 하는 '유럽 학문의 위기'는 인간성 자체를 자연과학에 굴복시키고자 하는 '유럽 인간성의 위기'이기도 하다는 점에서, 후설의 현상학은 '인간성' 자체를 실증주의 사조로부터 구해내고자 하는 분명한 실천적 목표를 가지고 있다고도 할 수 있습니다.

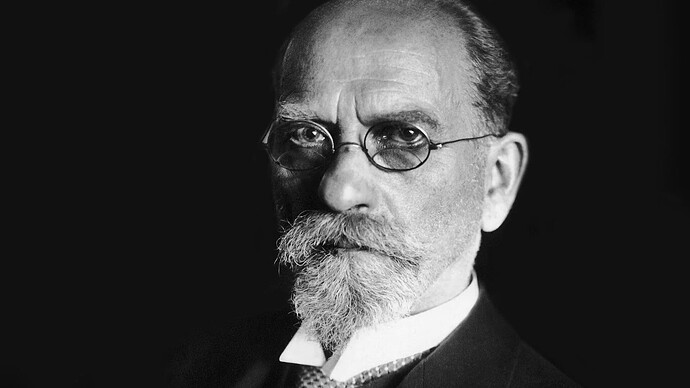

저는, 여기서 한 걸음 더 나아가서, 후설의 현상학 속에 어떠한 '종교적' 동력이 작용하고 있는 것 같다는 인상을 받을 때도 종종 있습니다. 물론, 후설은 '초월론적 현상학'이라는 굉장히 이론적이고 추상적인 주제를 주로 다루다 보니, 그의 텍스트에서는 종교적 주제와 관련된 직접적인 언급이 등장하는 경우가 거의 없습니다. 특별히, 『이념들』 제1권처럼 후설의 생전에 출판된 주요 저서들만으로는 그의 종교적 사유를 전혀 확인할 수 없죠. 그러나 후설이 굉장히 진지한 개신교인이었던 것은 꽤 잘 알려진 사실입니다. 더멋 모건은 실제로 후설의 생애에 대한 전기적인 글에서 이렇게 서술하고 있기도 합니다.

[후설이] 군대에서 제대하자 그는 친구 마사리크가 당시 비엔나에서 사립강사(Privatdozent)로 재직 중이던 곳으로 이주했다. 마사리크는 후설에게 당시 심리학에 대한 새로운 접근법으로 큰 파장을 일으키고 있던 전직 가톨릭 사제 프란츠 브렌타노의 강의를 듣도록 권했다. 헌신적인 기독교 신자였던 마사리크는 또한 그에게 신약성경을 읽도록 권유했고, 이로 인해 후설은 1886년 4월 26일 빈의 루터교회에서 세례를 받았다(Chronik, p. 15). 이후 그는 설령 비공식적이라고는 하더라도 헌신적인 기독교 신자로 남았으며, 매일 신약성경을 읽었다.

On [Husserl's] discharge from the army, he moved to Vienna, where his friend Masaryk was now Privatdozent. Masaryk recommended that Husserl attend the lectures of the former Catholic priest Franz Brentano, who was causing quite a stir with his new approach to psychology. Masaryk, a committed Christian, also encouraged him to read the New Testament, leading to Husserl's baptism in the Lutheran church in Vienna on 26 April 1886 (Chronik, p. 15). Thereafter he remained a committed if non-confessional Christian, reading the New Testament daily.

D. Morgan, Edmund Husserl: Founder of Phenomenology, Cambridge: Polity, 2005, p. 16, DeepL 번역 후 인용자 수정.

후설의 아내이자 비서였던 마빈 후설도 후설의 개신교 신앙에 대해 흥미로운 이야기를 들려줍니다. 그녀는 후설의 인생 좌우명이 바로 구약성경의 이사야 40:31이었다고 증언합니다. 후설이 막 하빌리타치온을 끝내고서 자신의 인생에 대한 불확실성과 여러 가지 문제로 고민하고 있던 시기에, 어느 고아원 현판에 걸린 "여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니"라는 구절이 그에게 커다란 위안이 되었다고 말입니다.

할레에서의 1887-1901년은 후설의 정신적 미래에 결정적이었다. 심각한 내적 갈등과 문제들, 그리고 자기 자신에 대한 큰 불확실성은 선철을 단단하고 고귀한 강철로 만들었다. 그가 얼마나 많은 절망을 겪었는가! 당시 그는 매일 프랑케 고아원으로 가서 문 위에 새겨진 글귀를 읽었다: 이사야의 시 “여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니...” 이는 그의 삶의 좌우명이 되었다.

Die Jahre in Halle 87-1901 waren ausschlaggebend für die geistige Zukunft H.s. Schwere innere Kampfe mit Problemen u. grosser eigener Unsicherheit machten aus dem Roheisen den harten edlen Stahl. Wie viel Verzweiflung durchlebte er! Damals gieng er taglich zu dem Franke’schen Waisenhaus u. las die eingemeisselte Inschrift über dem Thore: den Psalm von Jesaias “die auf Gott harren, kriegen neue Kraft . . . “, der seine Lebensdevise wurde.

K. Schuhmann, Malvine Husserls “Skizze eines Lebensbildes Von E. Husserl”, Husserl Studies, 5(2), 1988, pp. 113-114, DeepL 번역 후 인용자 수정.

후설이 읽었던 프랑케 재단 고아원의 현판

후설이 하이데거를 만나고 조교로 받아들이게 되는 과정에서도 '개신교'와 '가톨릭'이라는 종교적 배경에 대한 고려가 중요하게 작용하였습니다. 토마스 시한에 따르면, 처음에 후설은 가톨릭 신학생 출신인 하이데거와 교제하기를 다소 꺼려했다고 합니다. 지금은 가톨릭이 꽤나 개방적인 종교로 바뀌었지만, 제2차 바티칸 공의회 이전까지만 하더라도 가톨릭은 보수주의적 종교색을 아주 강하게 띤 기독교 교단이었습니다. 그래서 후설은 가톨릭 신학생 출신인 하이데거도 교조주의적인 사상으로 무장한 인물이 아닐지에 대해서 염려했다고 합니다.

후설은 공개적 교조주의에 대한 자신의 두려움을 사립강사인 하이데거에게 투영한 것으로 보인다. 1914년 11월부터 1916년 6월까지 하이데거는 프라이부르크 대학의 가톨릭 철학(세미나 II) 자리의 적극적인 후보자였다. 1916년 6월 23일 교수 회의에서, 확고하고 매우 보수적인 평신도 가톨릭 신자였던 역사학 교수 하인리히 핀케가 하이데거를 해당 교수직에 적합한 후보로 추천했는데, 그 이유는 하이데거가 실천적인 가톨릭 신자였기 때문이었다. 1년 이상이 지난 후, 앞서 언급한 나토르프에게 보낸 편지(1917년 10월 8일)에서 후설은 이렇게 회상했다:

[하이데거]가 고백적으로 [가톨릭에] 묶여 있음은 확실합니다. 왜냐하면 그는 말하자면 우리 동료 핀케, 즉 우리의 "가톨릭 역사학자"의 보호 아래 서 있기 때문입니다. 이에 따라 지난해 [1916년 6월 23일] 본 철학과 내 가톨릭 철학 자리(중세 철학사 분야의 전문 직위로 만들고자 하는 자리)를 채우기 위한 위원회 회의에서 [하이데거] 역시 후보로 거론되었고, 이때 핀케는 그의 종교적 소속을 근거로 적합한 후보라고 논평했습니다.

It seems HusserI read his fears of confessional dogmatism into Privatdozent Heidegger. From November of 1914 through June of 1916 Heidegger had been an active candidate for the chair in Catholic philosophy (Seminar II) at Freiburg University. HusserI was present at the faculty meeting of June 23, 1916 when professor of history Heinrich Finke, a staunch and very conservative Catholic layman, recommended Heidegger as a fitting candidate for the chair precisely because Heidegger was a practicing Catholic. More than a year later, in the aforementioned letter to Natorp (October 8, 1917) HusserI would recall:

It is certain that [Heidegger] is confessionally bound [to Catholicism], because he stands, so to speak, under the protection of our colleague Finke, our "Catholic historian." Accordingly last year [June 23, 1916] in committee meetings to fill the chair in Catholic philosophy here in our Philosophy Department - a chair that we would like to make a professional position in the history of medieval philosophy - [Heidegger] was also brought up for consideration, at which point Finke discussed him as an appropriate candidate in terms of his religious affiliation.

T. Sheehan, "General Introduction: Husserl and Heidegger: The Making and Unmaking of a Relationship", E. Husserl, Psychological and Transcendental Phenomenology and the Confrontation with Heidegger (1927-1931), T. Sheehan & R. E. Palmer (eds. & trans.) Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997, p. 8, DeepL 번역 후 인용자 수정.

후설은 하이데거가 앞뒤 꽉 막힌 보수주의적 가톨릭교인이 아니라는 사실을 확인하고서야 비로소 그와 본격적으로 친분을 맺을 수 있었다고 합니다. 그는 자신의 또 다른 제자인 하인리히 옥스너를 통해 하이데거가 교조적 가톨릭주의에서 벗어났다는 것을 알게 되면서 하이데거에 대한 의심을 거두었습니다.

후설이 하이데거의 가톨릭 교조주의에 대해 가졌던 우려는 근거 없는 것으로 보이지만, 후설은 이 점을 1917년 11월, 즉 나토르프에게 이 편지를 쓴 지 한 달이 지나서야 알게 되었다. 하이데거의 절친한 친구였던 제자 하인리히 옥스너를 통해 후설은 하이데거가 적어도 3년 전(1914년 7월, 아니면 더 이전)에 그러한 교조주의와 결별했으며, 1916년 6월부터 1917년 3월 사이에 신앙의 위기를 겪어 개신교로 사실상 개종하고 교조적 가톨릭을 버렸다는 사실을 알게 되었다. 불과 3년 후인 1917년이 되어서야 후설은 마침내 나토르프에게 자신의 오류를 정정하며, 젊은 하이데거 박사가 “교조적 가톨릭에서 벗어나” “분명하고 단호하면서도 신중하게 '가톨릭 세계관의 철학자'로서의 안정적이고 쉬운 진로와 결별했다”고 알렸다.

It would appear that Husserl's concerns about Catholic dogmatism in Heidegger were unfounded, although Husserl would not discover that until November, 1917, a month after writing this letter to Natorp. Through his student Heinrich Ochsner, who was a close friend of Heidegger's, Hussed learned that Heidegger had broken with such dogmatism at least three years before (by July, 1914, if not earlier) and that between June 1916 and March 1917 Heidegger had undergone a crisis of faith that culminated in his virtual conversion to Protestantism and his abandonment of dogmatic Catholicism. Only three years later did Husserl fmally correct himself with Natorp and inform him that by 1917 the young Dr. Heidegger had "freed himself from dogmatic Catholicism" and had "cut himself off—clearly, energetically, and yet tactfully—from the sure and easy career of a 'philosopher of the Catholic worldview.'"

T. Sheehan, "General Introduction: Husserl and Heidegger: The Making and Unmaking of a Relationship", p. 9, DeepL 번역 후 인용자 수정.

흥미로운 것은 후설이 종교현상학자 루돌프 오토에게 보낸 편지에서 하이데거의 개종에 대해 언급하면서, '현상학'이 지닌 종교적 함의에 대해, 그리고 '비교조적 개신교인'이자 '자유로운 기독교인'으로서의 자기 자신의 개신교 신앙에 대해 언급하는 부분에 있습니다. 후설은 자신이 프라이부르크 대학의 엄격한 가톨릭적 분위기 속에서 교수 생활을 하기 위해 자신의 종교적 색채를 드러내지도 않았을 뿐더러, 누군가를 의도적으로 개종시키려고 한 적도 없었다고 강조합니다. 그러나 그는 자신의 철학이 "개신교인을 가톨릭교인으로" 혹은 "가톨릭교인을 개신교인으로" 바꾸는 영향력을 지니고 있다고 지적합니다.

카츠 목사님께서 옥스너를 돕기 위한 어떠한 '구호 활동'이라도 제가 진심으로 참여하고 싶다고 말씀하셨을 것이라고 확신합니다. 다만 그와 관련해 제 이름은 언급되어서는 안 됩니다. 저는 프라이부르크에서 제가 지닌 평화로운 영향력을 위태롭게 해서는 안 됩니다. 그럼에도 제 철학적 영향력에는 혁명적인 면이 있습니다: 개신교인이 가톨릭교인이 되고, 가톨릭교인이 개신교인이 되는 것이죠. 하지만 저는 가톨릭화나 개신교화를 염두에 두지 않습니다. 제가 원하는 것은 오직 젊은이들을 교육하여, 모든 합리적 사유의 의미를 필연적으로 결정하는 원초적 직관을 언어적 구성과 개념적 환상으로 흐리거나 훼손하지 않도록 경계하는, 근본적인 사고의 정직함으로 이끌어내는 것뿐입니다.

I am sure that Vicar Katz has told you that I would sincerely like to participate in any "relief action" to help Oxner. But my name must not be mentioned in that connection. I must not endanger my peaceful effectiveness in Freiburg. Nonetheless, my philosophical effect does have something revolutionary about it: Protestants become Catholic, Catholics become Protestant. But I do not think about Catholicizing and Protestantizing; I want nothing more than to educate the youth to a radical honesty of thought, to a thinking which guards against obscuring and violating by verbal constructions and conceptual illusions the primordial intuitions which necessarily determine the sense of all rational thinking.

E. Husserl, “Letter to Rudolf Otto”, T. Sheehan (trans.), Heidegger: The Man and the Thinker, T. Sheehan (ed.), Chicago: Precedent Publishing, Inc., p. 24, DeepL 번역 후 인용자 수정.

여기서 후설의 현상학이 종교적인 '교조주의'에 대해 비판적인 철학이라는 사실이 드러납니다. '종교'의 본질이 무엇인지에 대해, 혹은 '기독교'라는 신앙의 본질이 무엇인지에 대해, 미리부터 특정한 선입견을 가지고서 교조적인 태도로 접근하려는 입장에 반대하여, 기독교가 말하는 사태 영역을 제대로 기술하고자 하는 태도가 현상학적인 태도입니다. 따라서 현상학을 진정으로 수행하는 방법을 익힌 사람이라면, 더 이상 어떠한 종류의 교조적 신앙에도 머물러 있을 수 없다는 것이 후설의 강조점입니다.

그러나 교조적 신앙을 벗어난 '비교조적 개신교인'이나 '자유로운 개신교인'이 단순히 기성 종교 전통에 삐딱한 태도를 지니는 반항아적 개신교인인 것도 결코 아닙니다. 가령, 자연과학적 연구 방법이나 근대적 합리성을 우선시하면서, 기성 종교의 신앙을 단순히 '신화'나 '무지' 정도로 평가하는 사람은 후설이 생각하는 올바른 기독교인의 모습과는 거리가 멉니다. 이러한 모습은 '종교적' 교조주의에서 벗어났을지는 몰라도, '실증주의적' 교조주의라는 또 다른 교조주의에 여전히 갇혀 있을 뿐입니다. 실제로, 후설은 '비교조적'이라거나 '자유로운'이라는 표현을 사용하고 있기는 하지만, 그는 그 당시에 유행했던 자유주의 신학적 기독교와는 다른 의미로 이러한 용어를 정의합니다. 그가 말하는 '비교조적'이고 '자유로운' 신앙인이란, (역사비평을 성경 해석에 적극적으로 적용하는 사람이나 예수의 부활이 자연과학적으로 불가능하다고 생각하는 사람이 아니라) 신앙이 진정으로 무엇을 말하려고 하는지를 끊임없이 알고자 하는 열망을 가진 사람을 의미하기 때문입니다.

극도로 가톨릭적인 프라이부르크에서 나는 젊은이를 타락시키는 자, 개종 활동가, 가톨릭 교회의 적으로 눈에 띄고 싶지 않습니다. 나는 그런 사람이 아닙니다. 하이데거와 옥스너가 개신교로 넘어가는 데 나는 조금도 영향을 미치지 않았습니다. 비록 그것이 '비독단적 개신교인'이자 자유로운 기독교인으로서(만약 어떤 사람이 자신을 '자유로운 기독교인'이라 부를 수 있다면, 그것은 그가 그 표현으로 종교적 열망의 하나의 이상적 목표를 마음에 그리며, 자기 나름대로 그것을 무한한 과제로 이해한다는 뜻일 것입니다.) 나에게 매우 기쁜 일이 될 수 있더라도 말입니다. 그 외에는, 가톨릭이든 개신교든 유대교든 모든 진실한 사람들에게 영향을 미칠 수 있다면 기쁘게 생각합니다.

In arch-Catholic Freiburg I do not want to stand out as a corrupter of the youth, as a proselytizer, as an enemy of the Catholic Church. That I am not. I have not exercised the least influence on Heidegger's and Oxner's migration over to the ground of Protestantism, even though it can only be very pleasing to me as a "non-dogmatic Protestant" and a free Christian (if one may call himself a "free Christian" when by that he envisages an ideal goal of religious longing and understands it, for his part, as an infinite task). For the rest, I am happy to have an effect on all sincere men, whether Catholic, Protestant or Jewish.

E. Husserl, “Letter to Rudolf Otto”, pp. 24-25, DeepL 번역 후 인용자 수정.

이러한 점을 볼 때, 저는 후설의 현상학에 겉으로 드러나지는 않지만 그 속에 숨어 있는 강력한 '종교적' 동력이 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 한편으로, 현상학은 '종교적' 교조주의에 반대하여 기독교 신앙을 '교단'이나 '교리'와 같은 선입견 없이 있는 그대로 이해해 보려는 후설 자신의 종교적 태도에서 비롯된 것이 아닌가 합니다. 후설이 당대의 교조적 가톨릭주의에 강하게 거부감을 느꼈다는 점이나, 하이데거와 옥스너 같은 자신의 제자들이 교조적 가톨릭주의에서 벗어나 개신교로 개종한 것을 기쁘게 생각하였다는 점이 후설의 현상학과 그의 신앙 사이의 관계를 보여주고 있는 것 같습니다. 그러나 다른 한편으로, 현상학은 '실증주의적' 교조주의에 반대하여 자연과학만으로 환원될 수 없는 종교만의 고유한 진리에 주목하고자 하는 후설 자신의 종교적 노력에서 비롯된 것이 아닌가 합니다. 후설이 '비교조적'이고 '자유로운' 개신교인을 자처하면서도 매일매일 신약성경을 읽고 이사야 40:31을 인생의 좌우명으로 삼는 매우 신실한 신앙인의 모습으로 살 수 있었던 것도, 근대 이후의 실증주의가 전통적인 신앙을 폐기하거나 극복한다는 생각에 대해 그가 비판적이었기 때문이 아닌가 합니다. 물론, 현상학에 일종의 '종교적' 동력이 들어 있다는 것은 후설의 철학에서 '개신교적' 요소에만 지나치게 집중해 버린 (개신교인으로서의) 저의 선입견에서 비롯된 다소 과장된 해석일 수도 있지만, 그래도 저는 현상학이 단순한 이론철학이 아니라 실천철학으로서 매우 중요한 종교적 함의를 지니고 있다는 점만큼은 부정하기 어려울 것 같습니다.

덧) 예전에 하이데거에 대해서도 유사한 분석을 한 적이 있습니다. 다만, 하이데거의 경우는 그의 지인들이 직접 그를 "기독교 신학자"라고 평가한 글들이 많이 남아 있더라고요.