이전 글 링크: 김동우, <On the Buck-Stopping Identification of Numbers> 전반부

(개인적으로 6-7절은 이해를 잘 못 한 것 같습니다...! 죄송합니다...)

6. 컨셉션들이 섞일 때는 무슨 일이 일어나나?

크립키: 우리가 한 컨셉션에 딱 고정된 채로 수를 생각하는 건 아냐. 우리가 0부터 9까지 작은 수들에 대해서 FR수의 컨셉션을 가지고, 큰 수에 대해서는 FR수의 열(sequence)이라는 컨셉션을 가진다고 했잖아? 하지만 어떤 때에는 큰 수에 대해서도 FR수의 컨셉션을 가지고 생각을 할 수 있어. 아니면 선 위의 점이라는, 전혀 다른 컨셉션을 가지고 수에 대해 생각할 수도 있고. 유도리 있게...

김: 그러면 우리가 완전히 FR수라는 컨셉션 하에서 생각을 한다고 해보자. 그러면 ‘책상 위에 숟가락을 몇 개나 놔뒀어?’라는 질문에 대해서, ‘딱 포크 수 만큼!’이라고 해도 물음이 멈추는 컨셉션 하에 있다고 생각해보자는 거지. 그런데 이때 ‘22개’라고 해도 물음이 멈출 것 같은데, 후자는 FR수의 구조를 드러내는 표현이 아닌데도 어떻게 물음을 멈추는 걸까? (질문: ‘딱 포크 수 만큼!’이라고 답해서 질문이 중단되는 상황이 상상이 안 됩니다...계속 물을 수 있을 것 같은데...?)

크립키: 수의 열인 22를 FR수(22개 원소를 지닌 집합과 동수인 모든 집합의 클래스)와 동일시할 수 있기 때문 아니겠어? 앞에서 봤듯이..!

김: 그러니까 네 말은 우리가 사실은 [0에서 9까지의 오브젝트들의 열]이라는 십진 컨셉션의 수들을 기본으로 해서, 다양한 여타 컨셉션들의 수들과 (이중 사고를 통해) 동일시한다는 거잖아? 십진 컨셉션이 뭔가 엄청난 특권을 가지고 있고, 우리가 이중 사고를 은연 중에 엄청 자주 하고 있다는 느낌을 주지...

7. 한 문화 내에서 다른 숫자들이 쓰인다

김: 더 생각해보니까, <십진법 표기가 아닌 다른 문화권의 숫자들도 자기들 나름의 물음중지 성질을 지닌다>도 맞지만, <십진법 표기가 아닌 우리(영어) 문화권의 숫자들도 우리 문화에서 물음중지 성질을 지닌다>도 맞지 않아?

예를 들어, ‘What is the square of 101?’이라 물으면, 십진법 표기가 아닌 구어 숫자, ‘Ten thousand and two hundred and one’이라 답해도 되잖아. 사실 ‘10201’이 ‘Ten thousand and two hundred and one’으로 읽히기 때문에, 두 표현은 같은 대상을 지칭한다고 봐야 하는 게 아주 직관적이야.

그러면 보자. 크립키 말대로 십진법 숫자의 지칭체가 [기본 대상들의 열(sequence)]로서의 수라면, ‘10201’은 <1,0,2,0,1>을 지칭하는데, 이때 [‘0’이 ‘10201’에 나타나는 것]에 대응해서 [0이 <1,0,2,0,1>에 끼워져] 있으니 십진 숫자에는 수의 구조가 반영되어 있지.

그런데 ‘Ten thousand...’에는 ‘zero’란 게 나타나 있지도 않으니, ‘10201’이랑 문자적인 동형 관계도 없고, <1,0,2,0,1>과 구조적 유사성도 덜하겠지. 또 ‘hundred’나 ‘thousand’ 같이 10의 특정 거듭제곱만을 묶어주는 어휘 구조에 상응하는 게 <1,0,2,0,1>에는 전혀 없는 게 보이지?

그러면 구어 숫자가 기본 대상들의 열의 구조를 드러내 주지도 않고, 십진법 표기랑도 동형적이지 않은데, 어떻게 물음중지 성질을 가지느냐 이 말이야. 물음중지 성질이 ‘숫자가 그 지칭체인 수의 구조를 드러내서’ 생기는 게 맞는 거야?

Q: 구어 숫자들은 제대로 된 숫자라기보다, 십진 숫자들을 적는 지침을 제공해 줄 뿐인 표현인 건 아닐까? 일상생활에서는 ‘Ten thousand and two hundred and one’을 들으면 ‘1’,‘0’,‘2’,‘0’,‘1’의 열을 적게 되잖아!

김: ‘777’을 그저 열로써 이해하면, 세 개의 ‘7’은 모두 같은 의미를 지니겠지. 하지만 각 ‘7’은 각자 서로 다른 단위를 나타내고 있잖아? 그 다른 의미가 바로 ‘Seven Hundred and Seventy-Seven’에 드러나는 거고, 정말 열로써 이해를 했다면 ‘Seven Seven Seven’이라고 읽었겠지.

크립키: 십진 숫자를 쓸 때는 그냥 ‘0’-‘9’들을 나열하면 되니까, 십진 숫자들의 가장 기본적인 특성 중 하나가 [모종의 열로써 쓰인다]는 거 아냐? 우리가 보통 ‘“777”의 첫 번째 숫자는 뭐야?’라고 물어서 ‘“7”이잖아, 바보야’라고 답하기도 하잖아?

김: 가장 기본적인 특성이 열을 만드는 것이라는 데엔 동의하는데, 열을 만들고 읽는 법을 안다고 해서 그 숫자를 제대로 이해하지는 못할 수 있어! ‘526’에서 ‘5’가 다섯 개의 백을 나타낸다는 걸 모르는 사람이 과연 십진 수를 이해하는 걸까? 십진 숫자 체계를 이해하려면 사물들을 10의 특정 거듭제곱들을 단위로 묶을 수 있다는 걸 알아야 하고, 그래서 10의 거듭제곱들이 숫자의 의미에 어떤 역할을 하는지를 알아야겠지. ‘0’~‘9’들의 열로써 이해하자는 건 그걸 무시하자는 거야.

Q: 응? 그럼 십진법 숫자들은 앞에서 물음중지 성질을 지니지 않는다고 했던 [10을 밑으로 하는 다항식의 축약어]라는 거 아냐?

김: 아니! 어떤 걸 십 백 천 등으로 묶을 수 있다는 걸 안다고 해서, 다항식 등 기본 산수를 할 수 있는 건 아냐. 10의 지수 개념을 몰라도 십 백 천 단위로 묶는 사고는 독립적으로 체득할 수 있거든.

크립키: 다시 보니까 우리가 특정 단위로 숫자들을 묶는 건 맞긴 한 것 같아. ‘539291’을 ‘539,291’로 적으니까. 그런데 이건 그냥 가독성을 높이려고 하는 거 아냐?

김: 가독성이 높아지는 이유를 생각해봐! 서양에서는 천 단위로 새 어휘가 도입되니까 그렇지. ‘Thousand’,‘Million’, Billion’ 등...반면 한국이나 일본에서는 만 단위로 끊어서 읽어. 서양과 동양의 십진법 표기는 같더라도, 각 자리 숫자가 하는 역할이 조금씩 달라...수를 그저 열로만 보면 이런 차이를 싹 무시하게 된다니깐?

8. 숫자는 수의 위치를 표시하는 기능을 한다

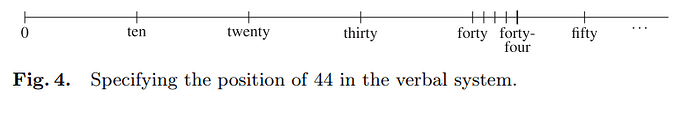

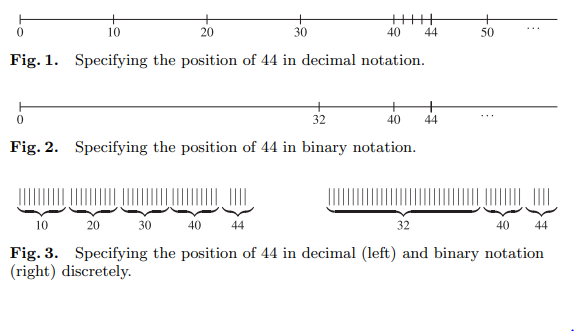

아커만: ...숫자는 수들의 배열(progression)에서 수의 위치를 직접적으로 표시하는 겁니다...

김: 아커만은 구어 숫자들을 고려하지 못했지만, 우리는 그것까지 고려해서 아커만의 주장을 받아들일 수 있어: <모든 물음중지 지시어>들은 수들의 배열에서 수의 위치를 <그 지시어의 기준점을 통해> 표시한다고!

(이진법 숫자랑 십진법 숫자가 배열에서의 위치를 ‘직접적’으로 표시한다고 하는 데엔 문제가 있어. 이진 숫자 ‘101100’이 십진 숫자 ‘44’와 똑같은 방식으로 44의 위치를 표시하는 거라면, 후자만 물음중지 성질을 가지는 걸 설명하기 힘들어.)

기준점(reference point)을 사용한다는 게 뭐냐. 십진법 표기는 10,100,1000...을 기준점들로 쓰고, 이진법은 2, 4, 8...을 기준점들로 쓰지. 비유를 하자면 미터법으로 길이를 재는 사람과 인치 법으로 길이를 재는 사람을 생각하면 돼. 미터 법을 쓰는 사람한테 인치 기준으로 길이를 제시하면 물음중지가 안 된다는 점까지 비슷하기도 하지!

이렇게 설명하면 수라는 게 무슨 구조를 갖느니 하는 존재론적인 주장을 안 해도 되고, 수라는 게 어떤 종류의 대상이던 간에, 수들의 배열에서 차지하는 위치가 (우리가 쓰는 기준점을 통해) 밝혀지면, 일단 그 수가 뭔지는 안 물어도 되는 거지.

다시 말해보자: 0과, 0에다가 다음수 연산을 유한 번 행해서 얻어지는 배열(progression)을 알면, 자연수에 대한 컨셉 또한 가지게 되는 거야. 그런데, 수들 사이의 순서를 매기거나 셈을 할 때는 특정 수들만, 그러니까 기준점이 되는 수들로 사물들을 묶어서 생각하는 법을 배우지. 그러면서 그 수들이 특별한 지위를 가지게 되고, 결국 우리가 십진법이나 이진법 등 체계를 배울 때에는 그 수들을 기준점으로 삼아서, 배열에서 수의 위치를 찾는 법을 배우는 거지!

9. 해명

김: 숫자들이 의미론적으로 작동하는 바를 잘 보면, 일상적인 고유명과는 다르게 작동해. ‘1’이 ‘125’에서 모종의 기능을 하잖아? ‘크립키’에서 ‘크’는 아무 기능이 없지만 말야. ('크'는 존재양화...읍읍)

Q: 그러면 확정기술구처럼 작동한다는 거야?

김: 그것보다는 ‘H2O’나 ‘NaCl’ 같은 과학적 지시어처럼 작동하는 것 같아. 화합물 표기와 숫자들은 모두 그 지칭체에 대한 어떤 정보를 체계적으로 담고 있잖아? 또 기술구와는 다르게, 과학적 지시어를 만들고 해석하는 방법은 배경 이론을 따라서 체계적으로 구성되지.

Q: 그러면 해당 과학적 지시어들은 물음중지 성질을 가지는 거야? 그렇다면, 왜?

김: 사물들이 동일시되는 바는 곧 (이론에 의해) 알려진 바야. (Things are identified by what they are understood to be.) 그래서 특정 화합물을 화학 이론에 의거해서 H2O와 동일시하기 시작하면, 그 화합물이 뭔지 묻는 건 말이 안 되니까, 물음 중지 성질을 지니는 거지.

수 표기법은 수에다가 지시어를 할당하는 체계야. 이런 체계적인 지시어들을 만들고 해석하도록 해주는 배경 이론은, 거칠게 말하면 <수의 위치는 십의 거듭제곱들에 의해 명시될 수 있다> 정도가 되겠네.

Q: 그러면 크립키 이론이 가지는 문제점들을 김의 이론으로 설명할 수 있는지 볼까?

i) 너무 큰 수(구골플렉스=10^10^100 등)의 십진 숫자는 물음중지 성질을 지니지 못할 수 있다.

ii) 아보가드로 수(의 근사치)의 십진 숫자 ‘6022140900000000000000000000000’는 물음중지 성질을 지니지 못하지만, ‘6.0221409*(10)^23’은 물음중지 성질을 지닌다.

iii) 물음중지 성질을 동등하게 지니는 영어와 프랑스 구어 숫자 체계에는 불규칙한 점이 많다: 영어의 경우 ‘fifteen’에서 ‘fif’가 ‘teen’ 이전에 튀어나온다거나, 갑자기 ‘eleven’이나 ‘twelve’ 등 12진수가 쓰인다거나. 불어에서는 ‘soixante-dix(60 더하기 10)’, ‘quatre-vingts (20이 4개)’ 등 고대의 숫자체계의 흔적이 역력한데도 물음중지 성질을 가진다. 프랑스 사람들과 미국 사람들은 각각 십진 열들과는 꽤 다른 수들을 지칭하는가?

김: 나는 숫자의 물음중지가 수의 구조를 드러내기 때문이라는 것을 인정하지 않아서, 깔끔하게 해결할 수 있지.

i) 수의 컨셉을 따르는 배열 중에는 구골플렉스도 있을 거고, 아보가드로 수도 있을 거야. 우리가 구골플렉스 숫자를 들었을 때에는 그 숫자가 해당 배열에서 어떤 위치를 차지하는 수를 지시하는지 전혀 모르니까 물음중지 성질을 지니지 않아.

ii) 아보가드로 수는 과학자들 커뮤니티에서 너무 자주 찾게 되는 나머지, 10이나 100과 같은 기준점이 되어버렸다고 하면 되지롱!

iii) 미국인들과 프랑스인들은 당연히 같은 수를 지칭하지! 그냥 미국인들이 11과 12(이건 ‘dozen’을 떠올려 보자)를 기준점으로 자주 썼을 뿐이고, 프랑스인들한테는 20이 기준점으로 자주 쓰인다고 하면 되는 거야.

Q: 그래도 진짜 자연수가 뭔지 존재론적인 주장을 하나 하자면?

김: 고려할 가치가 없어(moot)...! 자연수에 대한 공통된 컨셉만 있으면 됐지, 각자 다른 컨셉션들이 만들어지고, 섞이기도 하는데 대체 어떤 컨셉션이 더 우월하고 특권적인지 굳이 결정해야 할까?

[교수님께 드릴 질문

물론 여러분들이 답해주셔도 환영합니다! (수준 죄송합니다...ㅜㅜ)

1: 자연수에 대한 <컨셉션>과 <기준점>의 관계가 궁금합니다.

1-1. 동양과 서양, 아니면 프랑스와 영어의 구어 체계(혹은 그 체계가 표상하는 대상들)는 자연수에 대한 다른 ‘컨셉션’인 걸까요? 각 체계의 숫자들이 ‘같은 대상을 지칭한다(Should we then say that the French numbers are different objects from the English numbers?-p.252)’고 하시긴 했지만, [수를 묶는 기준점이 다르다]는 점이 [컨셉션이 다르다]는 점을 함축하는지가 궁금합니다.

1-2. 가상적인 케이스를 생각해볼 때,

수에 대한 다른 컨셉션이지만, 같은 구조를 지니는 두 배열(progression) A와 B, 즉

A(체르멜로 식 자연수 구성)와

B(폰노이만식 자연수 구성)가 있을 때,

A를 통해 수학을 하는 사람 甲(문어, 구어 모두 로마자 사용)과

B를 통해 수학을 하는 乙(문어, 구어 모두 십진법 사용)이 있고,

A를 통해 수학을 하는 丙(문어, 구어 모두 십진법 사용)과 (문어는 십진법 사용, 구어는 프랑스 진법(?) 사용)이 있을 때,

네 사람 모두 각기 다른 배경 이론을 가지고 다른 컨셉션 하에서 수학을 하고 있는 걸까요? 아니면 乙을 뺀 甲 丙 丁은 같은 컨셉션 하에서 수학을 하고 있는 걸까요?

질문2: 주석16(That said, there seems to be some difference among cultures in their background theories)에도 나와 있듯, 서양 구어 표기 체계와 동양 구어 표기 체계의 배경 이론이 다르다고 주장하신 듯한데요, 정확히 같은 공리계(ZFC와 페아노, 폰노이만식 구성 등)와 같은 추론규칙을 가지면서, 숫자를 끊어 읽는 관습만 다른 두 가상적인 사회를 상상해 봤을 때, 두 사회의 배경 이론이 다르다고 봐야 하는 데에 어떤 이유가 있을까요? (배경 이론이 같다고 하는 게 직관적이라 생각하여 적었지만, 동의하시지 않으시면 무시하셔도 될 것 같습니다...)

질문3: 결국 저는 '컨셉션'과 '이론'의 동일성 조건이 궁금한 것 같습니다. 질문1-2에서는 <기준점이나, 배경이론이나, 언어가 조금이라도 달라지면 컨셉션이 달라지는 것인지>의 쟁점이 있고, 2에서는 <두 개(로 보이는)의 이론이 언제 동일한지>의 쟁점이 있는 것으로 보이는데요, '컨셉션'을 대상을 지칭하는 용어로 도입하지도 않았는데 동일성 조건을 요구하는 것이 과도한 요구일지도 궁금합니다.

질문4. 과학자 집단에서는 아보가드로 수가 물음중지 성질을 가지고, 아무것도 모르는 일반인의 집단에서는 아보가드로 수가 물음중지 성질을 지니지 않을 것으로 보입니다. 그렇다면 물음중지 성질은 어느 정도 간주관적인 성질로 보이는데요, 그렇다면 2절에서 '계산가능성(튜링기계의 존재 등 어느 정도 객관적인 성질로 보임)' 개념에 호소해서 물음중지 성질이 정당한 개념임을 밝힐 수가 있는 걸까요?

질문(?) 4-1 (이건 너무 자잘한 문제라, 무시하셔도 될 것 같습니다) 2절 p.236의 'A function is computable in the intuitive sense if we can know its value for any arbitrary input via computation-p.236'이라 하셨는데, 다음과 같은 함수 f는 계산가능하지만, 아웃풋 값을 우리가 알 수는 없는 걸로 보입니다:

모든 n에 대해, f(n)=1 if 리만 가설이 참이다. f(n)=0 if 리만 가설이 거짓이다.

계산가능성의 정의에서 'if'라고 나와 있기는 하지만, p.236의 ' (b) would entail that no function is computable'이라는 문장을 보면 only if도 가정하신 것 같습니다.]