(6) E. Tugendhat, "Phänomenologie und Sprachanalyse", Hermeneutik und Dialektik, Bubner, Cramer & Wiehl (eds.), Tübingen: J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1970, pp. 3-23; "Phenomenology and Linguistic Analysis", Edmund Husserl, Vol. Ⅳ, Bernet, Welton & Zavota (eds.), London: Routledge, 2005, pp. 49-70.

분석철학의 입장에서 후설의 현상학을 비판하는 투겐트하트의 대표적인 논문입니다. 투겐트하트는 본래 하이데거의 마지막 제자 그룹에 소속되어 있었지만, 1960년대 후반부터 후설과 하이데거의 현상학을 벗어나 분석철학으로 전향하였습니다. 그는 프레게, 러셀, 비트겐슈타인, 콰인, 스트로슨의 분석철학을 독일에 소개한 1세대 인물이기도 합니다. 후설과 하이데거의 현상학이 지닌 한계를 지적하는 투겐트하트의 논문들은 매우 다양하지만, 그 중에서도 "Phänomenologie und Sprachanalyse"는 투겐트하트의 논점을 매우 포괄적이고 집약적으로 제시하고 있다는 점에서 대단히 널리 읽힙니다. '봄'과 '현상학적 기술'이라는 방법론은 언어의 '의미'를 마치 지각될 수 있는 사물인 것처럼 대상화해버리는 문제를 지니고 있다는 것이 투겐트하트가 제기하는 핵심적인 비판입니다.

흥미롭게도, 투겐트하트의 논문은 '해석학'이 후설과 하이데거가 제시한 '현상학'의 방법론보다는 분석철학에서 제시되는 '언어적 분석'의 방법론과 결합되는 것이 훨씬 더 설득력 있다는 관점을 논문의 처음과 끝에서 제시합니다. 비록 해석학이 역사적으로는 현상학에서 파생되어 대륙철학의 핵심적 사조로 자리잡게 되었지만, 해석학 자체는 현상학 없이도 얼마든지 성립 가능할 뿐만 아니라, 오히려 현상학이 없을 때에야 비로소 자신의 정합성을 철저하게 유지할 수 있다는 것이 투겐트하트의 주장입니다. 후설을 통해 제시된 현상학의 기획은 '명사' 단위의 언어에 주목하여 단일한 주체가 그 언어의 의미를 '대상'인 것처럼 파악할 수 있다는 암묵적 가정 위에 성립하지만, 오늘날 분석철학은 '문장'을 언어의 기본 단위로 삼아 '의사소통'이라는 상호주관적 과정 속에서만 그 언어의 의미가 이해될 수 있다고 강조하기 때문입니다. 해석학이 의사소통을 통해 일어나는 '지평 융합' 속에서 언어의 의미를 해명하고자 하는 기획이라면, 해석학은 현상학이 제시하는 언어의 모델보다는 분석철학이 제시하는 언어의 모델과 훨씬 더 일관적으로 연결될 수 있다는 것입니다.

현상학적 의미론에 대한 비판: 에른스트 투겐트하트의 「현상학과 언어분석」에 대한 단상

잡념과 공상 : 네이버 블로그

(7) E. Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976; Traditional and Analytical Philosophy, A. Gorner (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

투겐트하트의 대표작이라고 할 수 있는 저서입니다. 여기서 투겐트하트는 자신이 그동안 "Existence in Space and Time", "Die Sprachanalytische Kritik der Ontologie", "Phänomenologie und Sprachanalyse" 등의 논문들에서 수행한 작업들을 통합하여 하나의 거대한 언어철학 체계를 제시합니다. 즉, (a) 후설의 현상학이 받아들이고 있는 철학적 방법론은 언어의 의미를 다루기에는 부적절하고, (b) 후기 비트겐슈타인과 스트로슨의 언어적 분석이야말로 새로운 종류의 언어철학을 위한 기초가 될 수 있으며, (b) 이러한 언어철학은 아리스토텔레스로부터 내려오는 존재론을 현대적으로 계승한다고 할 수 있고, (c) 하이데거의 존재론이 지닌 중요한 통찰들 역시 언어철학을 통해서 더욱 급진적이고 체계적으로 제시될 수 있다는 것이 투겐트하트가 주장하고자 하는 요지입니다.

투겐트하트의 언어철학이 오늘날 '주류'로 받아들여지는 언어철학에 가깝다고 보기는 다소 어렵습니다. 1980년대 이후로 언어철학은 크립키, 도넬란, 퍼트남의 '지시주의적인' 의미론을 중심으로 전개되고 있다는 점에서, 후기 비트겐슈타인과 스트로슨을 따라 다소 '기술주의적인' 의미론을 옹호하는 투겐트하트의 언어철학은 얼핏 빛을 잃어버린 지난 시대의 유산처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 투겐트하트의 언어철학을 꼼꼼하게 살펴보면, 그의 논의가 '기술주의/지시주의'라는 단순한 이분법적 도식에서 어느 한쪽으로 손쉽게 환원되지 않는다는 사실이 분명하게 드러납니다. 또한 오늘날 언어철학의 진영에서도 여전히 투겐트하트의 언어철학을 계승하여 발전시키고자 하는 한스-요한 글록이나 클라우디오 코스타 같은 인물들이 남아 있기도 합니다. 개인적으로, 저는 투겐트하트의 책이 20세기 전반기 언어철학의 오래된 정통으로부터 제시된 '백조의 노래(swan song, 최후의 걸작)'이라는 코스타의 표현에 전적으로 수긍이 됩니다. 투겐트하트의 논의에 동의하든지 동의하지 않든지, 언어철학에 관심을 가진 분들이라면 그의 기획이 수많은 통찰로 가득차 있다는 점을 인정하실 수 있으실 것이라고 생각합니다.

"이 독창적이고, 흥미롭고, 복잡하고, 어려운 책": 투겐트하트의 『전통적 철학과 분석적 철학』에 대한 단상

잡념과 공상 : 네이버 블로그

(8) J. Haugeland, "The Being Question", Dasein Disclosed, J. Rouse (ed.), Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013, pp. 51-63.

호그런드는 드레이퍼스와 함께 영미권에 하이데거의 사유를 소개한 철학자로 잘 알려져 있습니다. 그는 하이데거를 심리철학이나 인지과학 같은 주제들에 창조적으로 적용하여 영어권 분석철학 내부에서 하이데거가 살아 있는 철학자로서 논의되도록 하는 작업에 기여하였습니다. 또한 그는 '피치버그 철학 학파(pittsburgh school of philosophy)'라고 일컬어지는 셀라스, 맥도웰, 브랜덤의 진영과도 긴밀한 관계를 맺은 인물입니다. 호그런드는 짧은 기간이지만 피츠버그 대학교에 재직하면서, 맥도웰과 브랜덤에게 관심을 가지던 당대의 다른 수많은 학생들과 동료 철학자들에게 그들과는 별도로 커다란 영향을 미친 것으로 평가받기 때문입니다. 따라서, 피츠버그 철학 학파를 연구하는 인물들 사이에서는, 호그런드가 피츠버그 철학 학파와 뗄 수 없는 동맹 관계를 맺고 있는 철학자로 종종 묘사되고는 합니다. 호그런드 자신이 피츠버그 철학 학파에 소속되지도 않고, 맥도웰과 브랜덤에게 직접적인 영향을 준 것도 아니지만, 그는 (리처드 로티나 제임스 코넌트처럼) 그 학파를 둘러싼 철학적 논의 맥락에서 이해될 수 있는 인물이라는 것입니다.

개인적으로, 호그런드의 "The Being Question"은, 그의 다른 논문인 "Dasein's Disclosedness"과 함께, 하이데거에 처음 관심을 가지는 분들에게 추천드리고 싶은 글입니다. 호그런드는 난해한 것처럼 보이는 하이데거의 사유를 언어철학이나 심리철학의 논의를 바탕으로 구체적인 예시를 사용하여 대단히 명쾌하게 풀어냅니다. 특별히, (후기 비트겐슈타인과 관련된 논의들을 읽어보신 분들이라면 친숙할) '체스 게임'이라는 예시를 통해 '존재'와 '존재자' 사이의 존재론적 차이를 해명하는 부분은 아주 탁월합니다. 즉, 호그런드에 따르면, '폰', '룩', '킹' 같은 각각의 말들로 다른 말들을 공격하는 활동은 '체스 게임'이라는 특정한 맥락 속에서만 유의미할 수 있습니다. 마찬가지로, 하이데거는 각각의 개별적 '존재자'들이 특정한 맥락 속에서만 유의미하게 '존재'할 수 있다고 강조하였습니다. 맥락 초월적으로 어딘가에 존재하는 '사물 자체' 따위란 허상이라는 것이 하이데거의 논점입니다. 호그런드의 논문은 이러한 하이데거의 사유를 후기 비트겐슈타인이나 데이비슨과 엮어서 아주 평이한 방식으로 풀어낼 뿐만 아니라, 그 사유가 오늘날 분석철학의 논의에까지 여전히 영감을 줄 수 있다고 지적한다는 점에서 대단히 매력적입니다.

(9) R. Brandom, "Heidegger's Categories in Being and Time", The Monist, Vol. 66(3), 1983, 387-409.

하이데거의 『존재와 시간』에서 '실존범주'라고 일컬어지는 요소들에 대한 브랜덤의 해석을 담고 있는 논문입니다. 브랜덤은 피츠버그 철학 학파를 대표하는 인물들 중 한 명이자, 로티의 제자로서 신실용주의를 옹호하는 것으로도 유명한 인물입니다. 그는 이러한 자신의 철학적 배경에서 전기 하이데거의 사유를 '권위에 대한 실용주의'라고 해석합니다. 어떠한 인식이 권위를 지니는지가, 인식과 사물 사이의 대응 관계에 근거해서가 아니라, '실천(practice, 실행)'이라는 일종의 사회적 맥락에 근거해서 이해되어야 한다는 것이 브랜덤의 주장입니다. 하이데거는 '눈앞에 있음'보다도 '손안에 있음'을 더욱 강조하면서 존재자들을 '도구'라는 관점에서 기술하고자 하였는데, 브랜덤은 도구에 대한 하이데거의 논의가 '실천'이라는 사회적 맥락의 중요성을 강조하고 있다고 본 것입니다.

가령, 무엇이 '좋은 망치'인지는 외부의 객관적 세계를 살펴본다고 해서 해명될 수 있는 문제가 아닙니다. '좋은 망치임'과 같은 속성은 물리적 자연 어딘가에 그 자체로 존재하고 있는 것도 아니고, 우리가 '좋은 망치임'과 같은 속성을 발견해내어 우리 손에 있는 망치를 좋은 망치로 만들 수 있는 것도 아닙니다. 단지 인간들이 특정한 상황에서 특정한 작업에 적절하게 사용할 수 있는 망치가 '좋은 망치'일 뿐이고, 인간들이 망치를 자신의 손에 잘 맞도록 다듬을 경우 '좋은 망치'가 탄생할 뿐입니다. 하이데거는 바로 이러한 점을 강조하면서 대상이 단순히 우리의 '눈앞에' 동떨어져 있을 때가 아니라 우리의 '손안에' 쥐어져 있을 때에야 비로소 우리 삶의 '실천' 속에서 의미를 획득하게 된다고 지적하고, 브랜덤은 역시 바로 이러한 점을 강조하면서 대상에 대한 어떠한 인식이 진정으로 '진리'나 '정당성'을 지닌 권위 있는 인식이라고 할 수 있는지가 '실천' 속에서 평가되어야 한다고 논증합니다. 인간들이 무엇을 어떻게 사용하면서 어떻게 살아가고 있는지에 대한 '사회적' 배경 속에서만 무엇이 '진리'인 것이고 무엇이 '정당성'을 지니는 것인지가 유의미하게 이야기될 수 있다고 말입니다.

사회적인 것의 존재론적 우선성: 로버트 브랜덤, 「존재와 시간에 나타난 하이데거의 범주들」

잡념과 공상 : 네이버 블로그

(10) D. Davidson, "Gadamer and Plato's Philebus", The Philosophy of Hans-Georg Gadamer, L. Hahn (ed.), Chicago: Open Court, 1997, pp. 421-432.

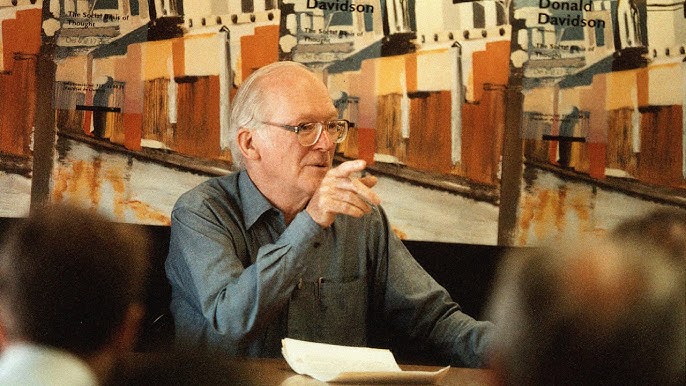

20세기 후반부를 대표하는 분석철학자들 중의 한 명인 데이비슨이 가다머의 플라톤 해석에 대해 쓴 글입니다. 데이비슨은 언어철학과 심리철학에서 중요한 논의들을 남긴 인물로 잘 알려져 있지만, 학창 시절에는 본래 고대철학 전공으로 자신의 커리어를 시작하였습니다. 그는 1938년에 자신이 아직 하버드 대학교의 학부생이었을 때부터 플라톤의 대화록인 『필레보스』에 관심을 가지게 되었다고 회고하면서, 그가 박사논문을 쓸 당시에는 가다머의 교수자격논문인 Platos dialektische Ethik에 제시된 『필레보스』 해석을 처음 접하게 되었다고 이야기합니다. 물론, 그 당시에 데이비슨은, 자신이 독일어와 그리스어에 익숙하지 않았고, 독일철학의 학술적 맥락에도 익숙하지 않아서, 가다머의 플라톤 해석에서 거의 아무것도 배울 수가 없었다고 솔직하고 고백합니다. 그러나 그는 이후에는 결국 가다머의 논문이 지닌 탁월함을 깨닫게 되어, 가다머의 교수자격논문이야말로 해석이 무엇인지를 보여주는 탁월한 글이라고 극찬할 뿐만 아니라, 가다머의 전체 사유의 방향을 미리 예견해주고 있는 글이라고도 평가하고, 데이비슨 자신도 가다머처럼 플라톤의 『필레보스』를 통해 가다머와 유사한 철학적 결론에 이르게 되었다고도 설명합니다.

데이비슨은 『필레보스』에 대한 가다머의 해석이 "우리가 공유된 이해에 이르게 되는 길"을 잘 드러내 주고 있다고 평가합니다. 그는 『필레보스』가 다른 대화편들과는 달리 (단순히 소크라테스가 대화 상대자를 논파하는 대화편이 아니라,) 소크라테스와 그의 대화 상대자인 필레보스의 입장이 대화를 통해 '모두' 틀린 것으로 드러나면서 '제3의 입장'이 성취되는 과정을 그리고 있는 대화편이라는 점을 지적합니다. 가다머는 이러한 특징에 주목하여 『필레보스』를 해석하는데, 그의 『필레보스』 해석에서 나타나는 대화의 과정은 가다머가 이후에 『진리와 방법』과 가다머의 주저에서 '지평 융합'이라고 기술하는 과정일뿐만 아니라, 데이비슨 자신이 '형식적 의미론'을 통해 해명하고자 하는 과정이기도 하다는 것이 논문의 요지입니다. 실제로, 데이비슨이 잘 강조한 것처럼, 가다머와 데이비슨의 철학적 입장 사이에는 근본적인 일치점이 있다는 것이 분석철학과 해석학에 대한 수많은 비교 연구에서 부각되는 사실이기도 합니다. 특별히, 두 인물은 (a) 우리가 대화에서 상대방의 주장 대부분이 '참'일 것이라는 가정을 전제할 때에야 상대방의 주장을 이해할 수 있다는 논의를 각각 '완전성에 대한 예기'(가다머)나 '자비의 원칙'(데이비슨)이라는 이름으로 제시하였고, (b) 그 논의에 근거하여 전통적 경험주의의 비개념적 '소여(the Given)'를 비판한다는 점에서 공동의 철학적 전선을 구축하고 있는 것으로 자주 논의되기도 합니다.

(11) J. McDowell, "Gadamer and Davidson on Understanding and Relativism", Gadamer's Century, J. Malpas, U. Arnswald & J. Kertscher (eds.), Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002, pp. 173-193.

피츠버그 철학 학파의 또 다른 대표적인 인물인 맥도웰의 가다머 해석을 담고 있는 논문입니다. 맥도웰은 자신의 주저인 Mind and World의 제4강과 제6강에서도 '선입견', '환경', '자연', '전통'이라는 개념을 소개하기 위해 가다머를 중요하게 인용합니다. 그는 (전통적 경험주의와는 달리) 비개념적 '소여'가 존재한다는 가정을 거부하고자 하면서도 (데이비슨의 정합론과도 달리) 우리의 믿음이 '경험의 법정'에서 평가되어야 한다는 입장을 유지하기 위해, 세계에 대한 직접적 경험조차 '이유의 공간' 혹은 '개념의 영역'을 벗어날 필요가 없다는 사실을 강조합니다. 이러한 입장은 우리가 언제나 '선입견'으로 이루어진 개념적 '세계관' 속에서 살아가고 있다는 가다머의 해석학과 매우 잘 일치한다는 점에서, 맥도웰은 가다머를 자신의 선구자로 받아들일 뿐만 아니라, 다른 수많은 비교 연구들도 가다머와 맥도웰 사이의 철학적 유사성에 자주 주목하고는 합니다.

특별히, 맥도웰은 "Gadamer and Davidson on Understanding and Relativism"에서 가다머와 맥도웰 자신의 입장이 개념적 상대주의로 귀결되지 않는다는 사실을 강력하게 논증합니다. 그의 논문은 마이클 프리드먼이 제기한 비판에 응답하기 위해 작성되었습니다. 즉, 맥도웰은 Mind and World에서 데이비슨의 정합론이 경험의 인식적 의의를 포기한 나머지 '세계에 대한 응답 가능성'을 상실하고 말았다고 비판한 적이 있습니다. 그러나 프리드먼은 데이비슨에 대한 맥도웰의 비판을 재비판하면서, 개념과 개념 독립적 실재 사이의 인과적 관계를 폐기하지 않는 데이비슨은 개념적 상대주의에 빠지지 않을 수 있지만, '세계관'의 중요성을 지나치게 강조하는 맥도웰은 일종의 개념적 상대주의로 빠질 수밖에 없다고 주장합니다. 이러한 비판에 대해 맥도웰은 '세계관'과 '세계'의 구별을 거부하는 가다머의 해석학을 본격적으로 해설하면서, 데이비슨과 프리드먼의 입장을 논박할 뿐만 아니라, 가다머와 맥도웰 자신의 입장이야말로 '실재', '경험', '언어'의 의의를 강조할 수 있는 더욱 철저한 입장이라고 강조합니다. 데이비슨도 가다머의 해석학에 큰 매력을 느껴서 가다머를 자신의 편으로 끌어들이고자 하였다는 점에 비추어 볼 때, 맥도웰이 데이비슨의 입장을 비판하면서 다시 가다머에게 호소한다는 점은 인상적입니다. 농담 삼아 말하자면, 가다머를 차지하기 위한 데이비슨과 맥도웰 두 남자의 치열한 혈투가 반영되어 있는 논문 같아서 재미 있다고 생각합니다.