저는 학위논문을 쓰면서 '분석적 해석학'이라는 용어를 밀고 있습니다. 영어권의 분석철학적 전통과 유럽권의 해석학적 전통 사이에는 서로 공유되는 몇 가지 철학적 주제들이 존재하고 있고, 두 전통을 서로 비교하는 방식으로 그 철학적 주제들을 탐구하는 것이 충분히 생산적일 수 있다는 것이 '분석적 해석학'이라는 이름으로 제가 강조하려는 요지입니다. 특별히, "분석철학과 해석학은 X라는 철학적 주제에서 유사하다." 같은 아무런 결론 없는 단순한 비교가 아니라, 두 전통의 '철학적 방법론' 중에서 어느 쪽이 더 강점을 지니고 있고 어느 쪽이 더 약점을 지니고 있는지에 대한 비판적 평가가 유의미하게 이루어질 수 있다는 것이 제가 제시하고자 하는 논의입니다. '현상학적 기술(phenomenological description)'을 방법론으로 받아들이는 해석학적 전통과 '언어적 분석(linguistic analysis)' 혹은 '개념적 분석(conceptual analysis)'을 방법론으로 받아들이는 분석철학은, 설령 서로 유사한 철학적 결론을 내리는 것처럼 보일 때에라도, 실제로는 매우 상이한 정당화의 맥락을 숨기고 있는 경우가 종종 있기 때문입니다.

그런데 분석철학과 해석학의 관계에 대한 논의는 제가 임의적으로 만들어낸 것도 아니고, 최근에서야 실험적으로 제시된 것도 아닙니다. 두 전통 사이의 유사성과 상이성에 대해서는 이미 1960년대 후반부터 다양한 층위의 비교 연구가 이루어졌습니다. 각각의 진영에 속한 주도적 철학자들 중에서도 분석철학과 해석학에 대한 비판적 평가에 깊게 개입한 인물들이 상당수 있습니다. 오히려 저로서는 이미 두 전통에 대한 비교 연구가 양적으로나 질적으로나 엄청나게 누적되었는데도, 정작 각각의 전통에 속한 전공자들 대부분은 이러한 비교 연구가 지금까지 어떻게 진행되었는지에 대해서나 얼마나 중요성을 지니는지에 대해서 잘 모른다는 점이 훨씬 더 의아스러울 정도입니다.

아래의 목록은 분석철학과 해석학에 대한 비교 연구 중에서 '고전적'이라고 할 수 있을 만한 텍스트들을 소개하고 있습니다. 여기서 소개된 텍스트들은 가다머, 하버마스, 투겐트하트, 로티, 데이비슨, 맥도웰처럼, 각각의 진영을 대표한다고 할 수 있는 주도적 철학자들이 작성한 글들입니다. 그만큼 해당 텍스트들은 분석철학과 해석학에 대한 비교 연구에서 일종의 '1차 문헌'으로서 지위를 지니고 있을 뿐만 아니라, 각각의 진영이 지닌 개성적인 관점이 아주 뚜렷하게 반영되어 있기도 합니다. 그 중에는, 두 전통에 대한 단순한 정보 전달을 넘어서, 각각의 진영이 왜 다른 진영보다도 더욱 강점을 지닌다고 할 수 있는지에 대한 적극적인 논증이 나타나는 글들도 있습니다. 분석철학과 해석학 사이의 관계에 대한 비판적 평가에 관심을 가지신 분들이라면 한번 참고해 보시는 것을 추천드립니다.

(1) H. -G. Gadamer, "Semantik und Hermeneutik", Hermeneutik Ⅱ, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, pp. 174-183; "Semantics and Hermeneutics", Philosophical Hermeneutics, D. E. Linge (trans. & ed.), Berkeley: University of California Press, 2004, pp. 82-94.

20세기 중반에 '철학적 해석학'이라는 분야 자체를 본격적으로 제시한 것으로 잘 알려진 가다머부터가 이미 분석철학과 해석학 사이의 관계에 대해 커다란 관심을 가지고 있었습니다. 가다머는 영미철학의 의미론과 대륙철학의 해석학이 모두 '언어'가 지닌 철학적 의의에 대해 강조한다는 점에 주목합니다. 다만, 그는 의미론이 특정한 '심층 구조'를 밝혀내어 언어를 이론화하려는 경향을 보이는 것과는 달리, 해석학은 시적 언어를 통해 결코 특정한 틀에 갇히지 않는 의미의 역동성을 부각시킨다는 점에서 강점을 지닌다고 주장합니다.

이러한 사실은 가다머가 "Die phänomenologische Bewegung"와 "Die philosophischen Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts" 같은 다른 논문들의 말미에서 후기 비트겐슈타인의 사유를 옹호하였다는 점에 비추어 볼 때 무척 흥미롭습니다. 그동안 경직되어 있던 영미철학의 의미론이 후기 비트겐슈타인을 통해 대륙철학의 해석학과 점차 공명하게 되고 있다는 점은 가다머에게는 매우 긍정적인 현상으로 기술됩니다. 다만, 그 두 논문은 현대철학의 역사에 대한 가다머의 개괄적인 견해를 담고 있다 보니, 구체적으로 가다머가 왜 비트겐슈타인을 높게 평가하는지가 잘 나타나 있지 않습니다. 반대로, "Semantik und Hermeneutik"은, '비트겐슈타인'이라는 이름은 명시적으로 등장하지 않지만, 의미론에 대한 가다머의 비판적 견해를 담고 있다는 점에서 그가 왜 후기 비트겐슈타인의 사유에 친숙함을 느꼈을지를 짐작할 수 있게 해줍니다. 후기 비트겐슈타인 역시 '의미론'이라는 이름으로 언어를 이론화하려는 시도에 대해 가다머처럼 비판적인 견해를 가지고 있었으니 말입니다.

(2) R. Rorty, "Being That Can Be Understood Is Language", Gadamer’s Repercussions, Berkeley: University of California Press, 2019, pp. 21-29.

가다머의 해석학을 '유명론'과 '관념론'이라는 용어를 통해 재해석하고 옹호하는 로티의 논문입니다. 여기서 로티는 20세기 후반의 분석철학이 크게 두 가지 상반되는 경향으로 나뉘어져 있다고 주장합니다. 하나의 경향은 퍼트남, 데이비슨, 브랜덤 등으로 대표되는 '후기 비트겐슈타인적 영미 언어철학'과 '후기 쿤주의적 과학철학'의 경향이고, 다른 하나의 경향은 크립키, 루이스, 잭슨 등으로 대표되는 '뻔뻔한 물리주의적 형이상학'의 경향입니다. 가다머의 해석학은 그 두 가지 경향 중에서 비트겐슈타인-쿤주의적 입장과 동맹 관계를 맺고 있는 철학으로서, 언어 바깥에서 '본질'이나 '토대' 따위를 찾고자 하는 시도를 거부하고(유명론), 언어와 사물 사이의 외적인 대응 관계보다는 언어와 언어 사이의 내적인 정합성을 통해 '진리'가 무엇인지를 설명하고자 하는 사유(관념론)라는 것이 로티의 해석입니다.

가다머에 대한 로티의 해석은 그롱댕 같은 가다머 연구자들에게 신랄한 비판의 대상이 되었습니다. 일반적으로, 가다머 연구자들은 '유명론'과 '관념론'에 따라 가다머의 해석학을 재구성하려는 로티의 시도가 지나치게 과장되어 있다고 평가하는 경향이 있습니다. 그렇지만 저는 로티의 해석이 주석적으로 얼마나 정확한지를 차치하고서라도, 가다머의 해석학이 지닌 몇몇 중요한 통찰들을 아주 훌륭한 방식으로 영미철학과 연결시키고 있다고 생각합니다. 또한 가다머 연구자들이 너무나 손쉽게 로티의 해석을 평가절하하는 것과 달리, '자비의 원칙'을 따를 경우 로티의 해석이 가다머에 대한 표준적인 이해에서 그다지 크게 벗어나 있지 않다고 할 수도 있을 것 같습니다. 적어도, 가다머의 직계 제자인 바티모는 로티의 해석에 상당 부분 동의하였을 뿐만 아니라, 실제로 로티-바티모의 반형이상학적 가다머 해석은 그롱댕의 형이상학적 가다머 해석과 경쟁하는 중요한 견해이기 때문입니다.

존재와 언어: 리처드 로티의 「이해될 수 있는 존재는 곧 언어이다」

잡념과 공상 : 네이버 블로그

(3) R. Rorty, "Der Vorlesungsgast", Begegnungen mit Hans-Georg Gadamer, G. Figal (ed.), Stuttgart: P. Reclam, 2000, pp. 87–92.

가다머의 100세 생일을 기념하여 로티가 쓴 회고록입니다. 로티가 미국 가톨릭대학교에서 신임 강사로 근무하고 있을 당시에, 자신의 강의실에 이미 세계적인 명성을 얻은 철학자인 가다머가 찾아와서 조용히 셀라스의 "Empiricism and the Philosophy of Mind"에 대한 수업을 듣고 있었던 흥미로운 일화가 수록되어 있습니다. 단순히 가다머와 로티 사이의 개인적인 관계만을 담고 있을 뿐만 아니라, 로티가 가다머의 해석학을 셀라스나 데이비슨 같은 미국의 실용주의 철학과 연결시키는 방식도 소개되어 있어서 주의 깊게 읽어볼 만합니다.

가다머의 해석학은 실제로 로티의 실용주의에 커다란 영향을 미쳤습니다. 로티의 대표작이라고 할 수 있는 Philosophy and the Mirror of Nature의 제2부는 1950년대 이후의 분석철학이 취해야 할 방향을 '인식론에서 해석학으로'(제7장)라는 표어로 제시하기도 합니다. 여기서 '해석학'이라는 용어는 로티 자신이 목표로 삼고 있는 '거울 없는 철학'(제8장)을 지칭하는 또 다른 이름이기도 합니다. 즉, 로티에 따르면, 초기 분석철학을 지배한 실증주의적이고 표상주의적인 기획은 후기 비트겐슈타인, 콰인, 셀라스를 통해 완전히 무너진 것으로 드러났습니다. 그동안 분석철학은 자연세계를 완벽하게 비추는 '거울'과 같은 역할을 수행하고자 한 반면, 새로운 분석철학은 더 이상 '자연을 비추는 거울'이라는 기획이 성립하지 않다는 것을 인정해야 하는 상황에 처하였습니다. 오히려 로티는 가다머의 해석학이야말로 이제 분석철학이 모범으로 삼아야 하는 사유라고 강조합니다. 철학이란 끊임없는 상상력과 희망을 바탕으로 세계를 새롭게 '해석'하는 작업이 되어야 할 뿐, 세계의 구조나 본질 따위를 밝혀내는 작업이 되고자 해서는 안 된다는 것입니다.

가다머를 만난 사람들

https://berlinreport.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=568&page=279

(4) K. -O. Appel, "Heideggers philosophische Radikalisierung der "Hermeneutik" und die Frage nach dem "Sinnkriterium" der Sprache", Die hermeneutische Frage in der Theologie, O. Loretz & W. Stolz, (eds.), Freiburg, 1968, pp. 86-152; 칼 오토 아펠, 「해석학과 의미 비판」, 『해석학의 철학』, 오토 푀겔러 엮음, 박순영 옮김, 서광사, 1993, 259-304쪽.

아펠은 이미 1960년대에 분석철학과 해석학 전통의 유사성과 상이성에 대한 비판적 평가를 수행한 선구적인 인물들 중 한 명입니다. 그가 제시한 논의에 영향을 받아서 이후에 하버마스와 투겐트하트가 분석철학을 도입하여 해석학 전통의 한계를 극복하고자 한 일련의 시도들에 관심을 가지게 되기도 하였습니다. 아펠의 논문은 우선 (a) 분석철학과 해석학이 '의미'에 대해 서로 상이한 태도를 취하고 있다는 점을 지적합니다. 초기 분석철학은 언어의 일상적 의미를 '의심'하면서 그 의미보다 더욱 심층적인 논리적 형식을 발견하고자 한 반면, 해석학은 언어의 일상적 의미를 '이해'하고자 하면서 그 의미를 더욱 엄밀하게 기술하는 작업에 초점을 맞추었습니다. 다만, 아펠이 보기에, (b) 그 두 전통은 결국 칸트의 초월론적 철학을 받아들여 의미의 '가능 조건'을 제시하고자 한다는 점에서는 공통점이 있습니다. 의미에 대한 태도는 상이하더라도, 결국 그 두 가지 태도는 의미가 어떠한 조건에서 성립하는지를 탐구하는 과정에서 나타났다는 것입니다.

논문에서 아펠은 분석철학이 해석학을 통해 더욱 폭넓은 '의미 기준' 혹은 '의미의 가능 조건'을 받아들일 필요가 있다고 주장하지만, 그가 이후에 쓴 다른 논문들은 분석철학의 논의들을 받아들여 해석학을 비판하는 작업에 더욱 초점을 맞춥니다. 특별히, 그는 하이데거나 가다머의 해석학이 칸트의 초월론적 철학을 넘어서기 위해 수행한 시도들이 성공적이지 않았다고 지적하면서, 그들의 해석학이 '보편적 타당성'을 지닌 명제들에 대해 적절한 해명을 제시하지 못했다고 비판합니다. 해석학도 결국 초월론적 철학의 맥락에서 등장한 사유인 이상, 해석학으로 초월론적 철학 자체를 극복하려는 시도는 자기모순이라는 것이 아펠이 제기하는 비판입니다. 오히려 분석철학의 의미론을 바탕으로 초월론적 철학의 기획을 더욱 철저하게 수행하여 보편적 타당성을 성립시키는 '의미의 가능 조건'에 대해 탐구해야 한다는 것이 아펠의 입장입니다.

존재와 언어: 칼-오토 아펠의 「해석학과 의미 비판」(1)

잡념과 공상 : 네이버 블로그

존재와 언어: 칼-오토 아펠의 「해석학과 의미 비판」(2)

잡념과 공상 : 네이버 블로그

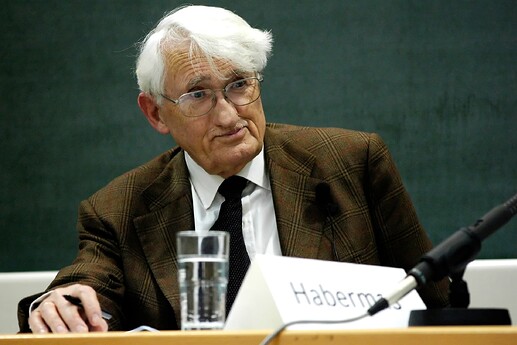

(5) J. Habermas, "Hermeneutische und analytische Philosophie", Wahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999, pp. 65-101; 위르겐 하버마스, 「해석학적 철학과 분석철학」, 『진리와 정당화』, 윤형식 옮김, 나남, 2008, 85-128쪽

하버마스는 1976년에 '보편화용론'이라는 기획을 제시한 이후로 지속적으로 분석철학에 관심을 가졌습니다. 그는 철저한 이데올로기 비판을 수행하기 위해 '진리', '규범적 올바름', '진실성'이 무엇인지에 대한 분명한 기준이 필요하다고 생각하였고, 크립키, 도넬란, 퍼트남 등이 언어철학에서 제시하는 지시주의적 의미론을 받아들여 그 기준을 성립시키고자 하였습니다. 우리 자신이나 우리의 대화 상대자가 정말로 정상적으로 사유하고 있는 것인지, 아니면 왜곡된 이데올로기에 종속되어 사유하고 있는 것인지 평가하기 위해서는, 언어를 넘어서는 '실재'에 대한 지시가 요구된다는 것이 하버마스의 입장입니다. 무엇이 실재인지에 따라 우리의 언어가 어떻게 사용되어야 하는지가 평가되어야 하는 것일 뿐, 우리의 언어가 어떻게 사용되는지에 따라 무엇이 실재인지가 평가될 수는 없다는 것입니다.

이러한 맥락에서 하버마스는 하이데거, 가다머, 후기 비트겐슈타인의 해석학이 '언어적 세계개시의 관념론'에 빠져 있다고 비판합니다. 그는 세 인물들이 '시적 언어'와 같은 지나치게 특수한 언어 사용에 주의를 기울인 나머지, 의사소통에서 언어가 의미를 지니게 되는 훨씬 더 일반적이고 포괄적인 조건을 놓쳐버리고 말았다고 주장합니다. 따라서 하버마스의 '비판 이론'은, (a) 해석학이 언어의 '가능 조건'이 무엇인지를 전체적으로 조망하기 위해, 또한 (b) 해석학이 단순히 일상적 언어를 '이해'하고자 하는 입장을 넘어서 일상적 언어를 '비판'하고자 하는 입장까지 포괄하기 위해, 분석철학에서 제시되는 지시주의적 의미론을 수용해야 한다고 적극적으로 강조합니다. 해석학은 분석철학의 지시주의적인 의미론에 근거할 때에야 비로소 우리가 당연하게 받아들이고 있는 언어의 의미에 대한 철저하고도 근본적인 성찰을 수행할 수 있다는 것이 하버마스의 논점입니다.

(계속)