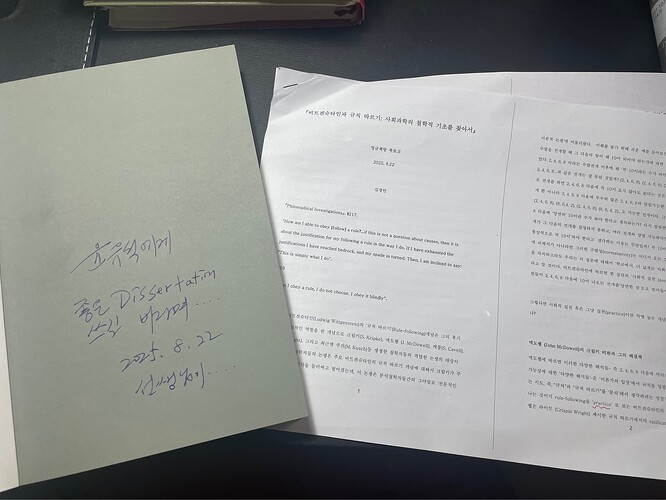

서강대 김경만 교수님의 『비트겐슈타인과 규칙 따르기』북토크에 다녀왔습니다. 출판된 책 내용에 관한 가벼운 이야기들이 오고 갈 줄 알았는데, 예상밖에도 (a) 맥도웰의 규칙 따르기 논의에 대한 비판과 (b) 비트겐슈타인과 맥도웰이 막연하게 남겨둔 '실천(practice)' 개념을 어떻게 부르디외가 더욱 명확하게 해명하는지에 대한 강연을 해주셔서 무척 흥미로웠습니다.

강연도 인상적이었지만 뒤풀이에서 김경만 교수님이 하신 여러 가지 사적인 이야기들이 기억에 남네요. 확실히, 저는 이전 세대의 국내 철학자분들에게 존경할 점도 많지만, 그분들 중 많은 분들이 개인적이거나 시대적인 한계를 극복하지 못하였던 점들도 많다고 생각합니다. 특별히, 국제 학계에 정식으로 논문을 출판하여 인정받는 활동들에 대해 무관심하였다거나, 소극적이었다거나, 두려워하였다는 점은 이전 세대 학자분들의 근본적인 한계였다고 봅니다. 학문이 단순한 면벽참선이 아닌 이상, 학자라면 자신이 주장하는 내용이 옳다는 것을 그 분야의 최고 권위자 공동체와의 투쟁 속에서 증명해야 했을 텐데, 이전 세대 학자분들은 그런 활동들의 필요성도 심각하게 느끼지 못하였고, 그렇게 할 만한 자신감이나 능력이 부족했던 것도 부정하기 어려운 사실이라고 생각합니다.

그래도 요즘에는 국내 철학계의 분위기가 많이 변화하고 있다는 생각이 들어요. 저보다 몇 해 선배라고 할 수 있는 젊은 연구자분들 중에서도 국제 학계와의 대결을 두려워하지 않는 분들이 많고, 저도 해외 학술지에 논문을 내 보려고 준비하고 있는 것들이 있으니까요. 약간 다른 이야기지만, 제 기억으로는, 2000년대 초반만까지만 해도 K-팝의 해외 진출에 대해 한국인들조차 매우 회의적인 시선이었는데, (그래서 "소녀시대의 일본 진출은 거품이다"라는 뉴스 논평을 직접 본 기억까지 있었는데,) 2010년대 중반 이후부터는 그 분위기가 완전히 뒤바뀌어서 지금은 <케이팝 데몬 헌터스> 같은 영화가 전세계를 휩쓸고 있잖아요. 철학계도 느리지만 이제 서서히 바뀌는 단계에 있는 것 같습니다. 물론, K-팝처럼 세계를 휩쓸 컨텐츠가 나올 거라고 기대하기는 아직 너무 멀지만, 적어도 젊은 연구자분들은 이전 세대보다 훨씬 진취적인 면들이 강하다고 생각해요.

그리고 개인적으로도, 저 역시 제가 국내에서 공부하고 고민한 내용들이 국제 학계에서 얼마나 먹힐지에 대해 확인해보고 싶은 마음이 큽니다. 특별히, 저의 경우에는 오늘날 철학계의 '사파 중 사파'인 비트겐슈타인주의 철학을 공부하다 보니, 더욱 이 '사파'의 논의가 단순히 몇 사람에게만 먹히는 논의가 아니라 실제로 많은 철학적 문제를 해소하는 작업에서 호소력을 가질 수 있다는 것을 증명해내고 싶은 마음도 있고요. (가끔 제 동료 대학원생들이 저를 장난삼아 놀릴 때 '사파'라고 합니다.)

김경만 교수님의 표현을 빌리자면, 이건 확실히 '신념'의 문제라고도 할 수 있을 것 같아요. 적어도 저는 제가 가진 여러 철학적 종교적 고민들을 풀어가는 데 비트겐슈타인이나, 로티나, 맥도웰이나, 철학적 해석학의 논의들이 큰 도움이 되었고, 그래서 이 논의들이 저와 유사한 문제들을 고민하는 다른 수많은 사람들에게도 분명히 도움이 될 것이라는 '신념'이 있거든요. 그래서 주류 분석철학계에서는 비트겐슈타인이 낡은 철학자로 치부되고, 로티가 진지한 철학자로 취급되지 않고, 맥도웰이 그다지 생산적이지 않은 철학자로 치부되어도, 저는 이들이 주장하는 입장이 근본적으로 옳고, 그 입장들에 근거해서 다양한 철학적 주제들을 새로운 관점으로 논평하는 작업이 옳다는 '신념'이 있어요. 그 신념이 현재는 '사파'라고 취급되고, 또 그 신념을 옹호하는 저 자신이 현재는 아무것도 아닌 국내 대학원생일 뿐이지만, 언젠가는 그 신념이 단순히 저만의 신념이 아니었다는 것을 증명해 보고 싶네요.

이들 새로운 이론을 주장하는 사람들은 이런 '종합적 열세'를 어떻게 극복할 수 있었을까? 과학사의 여러 사례가 보여주듯이 새로운 패러다임을 주장하는 '소수의 과학자'들은 자신들이 주창한 새로운 이론에 대한 '신념'을 가지고 그런 열세를 극복할 수 있었다. 이들 새로운 패러다임을 주장하는 과학자들이 예수의 제자 도마와 같이 '현재 보이는 자료와 증거'에만 천착했다면, 그들은 지배적인 패러다임과의 전쟁에서 일찍이 기권했을 것이다. 그러나 그들은 지배이론에 비해서 '지금은' 매우 미약한 증거를 가진 자신의 이론에 대한 흔들리지 않는 믿음을 가지고 있었고, 결국 이런 믿음이 이들을 기존 패러다임과의 논쟁에서 승리하도록 이끌었다. (김경만, 『비트겐슈타인과 규칙 따르기』, 궁리, 2025, 245.)