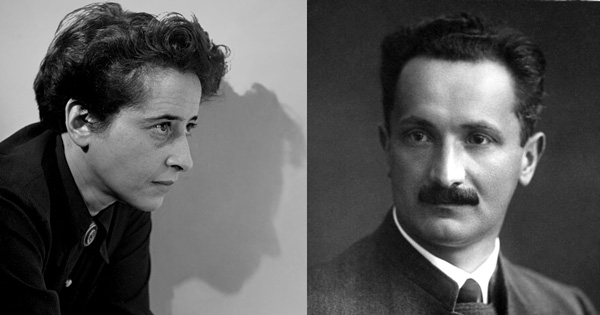

요즘 한나 아렌트의 『인간의 조건』을 읽고 있는데, 하이데거와 관련해서 상당히 흥미로운 부분들이 많네요.

(1) 아렌트는 이 책에서 '공론 영역'(public realm)과 '사적 영역'(private realm)을 구별하고, 이때 공론 영역을 "사물이 은폐된 존재의 어둠에서 벗어나 스스로를 드러낼 수 있는 곳"(in which things can appear out of the darkness of sheltered existence)으로 특징짓는데, 이는 하이데거의 진리(비은폐성) 개념이 '빛 속에서 존재자가 스스로를 자신의 존재에서 내보이는 상태'임을 생각하면 놀라울 정도로 유사하죠.

(2) 아렌트는 이 책을 1957년 소련의 첫 인공위성 발사라는 사건을 "원자를 그 이하의 단위로 쪼갠 사건보다도 그 중요성에서 뒤지지 않는" 것으로 언급하며 시작하는데, 왜냐하면 그녀는 '지구'를 핵심적인 인간의 조건으로 보았고, 인간은 지구에서 살 수밖에 없는 존재, 비록 인간이 지구에 단순히 묶여 있는 피조물은 아니지만 그럼에도 인간이 지금의 모습인 한, 지구에서 살 수밖에 없는 그런 존재인 한에서 이러한 현상들은 숙고되어야 하는 중요한 문제이기 때문이에요. 아렌트는 이러한 사건, 그리고 지구를 떠나려는 다른 일련의 과학적 사건들과 경향들을 '지구소외' 현상이라고 명명하는데, 아렌트에게 지구가 인류의 '고향'임을 생각하면, 이는 하이데거가 과학적 환원주의와 자연과학의 사고방식들에 의해 우려되는 '고향상실'의 위험을 경고한 것과도 맞닿아 있는 것 같고요.

(3) 하이데거는 1934년 강의를 바탕으로 한 책 『언어의 본질에 대한 물음으로서의 논리학』에서 인간 현존재에 대한 물음을 제기하는 데에 있어서 '무엇-물음'('인간이란 무엇인가')이 아닌 누구-물음('우리는 누구인가')으로서 제기해야 한다고 강조한 바 있어요. 이는 아렌트가 이 책에서 아우구스티누스의 '저는 무엇입니까?'라는 물음이 신에게 묻는 질문이고, '저는 누구입니까?'는 인간 자신에게 묻는 물음이라는 점에서, 그리고 전자는 인간 본성을 '초인간적인 것'으로 보이게 한다는 점에서 후자의 물음의 방식을 채택하는 것과도 매우 유사하지요. 물론 중대한 차이점은 하이데거가 이 '누구-물음'을 통해 인간의 본질을 그 탐구에 걸맞는 방식으로 사유하고자 한 반면, 아렌트는 결코 '본성'(nature)이 아닌 '조건'(condition)을 사유하고자 했다는 점이지만, 그럼에도 인간이 인간 자신을 초월하여 마치 신적 관점을 상정하듯이 취한 태도에서 이러한 자기성찰의 태도로 이행한 것은 간과될 수 없는 비슷함이라고 할 수 있다고 생각해요.

(4) 동일한 책에서 하이데거는 '노동'(labor)을 현존재의 근본규정으로 제시해요. 그러니까 "노동 속에서, 그리고 노동을 통해 존재자는 우리에게 그것의 존재에서 개방된다"고 말하면서 민족으로서의 현존재의 빼놓을 수 없는 조건으로 노동을 제시해요. 그런데 『인간의 조건』에서 아렌트가 인간의 조건으로서 노동, 즉 '생물학적 삶의 과정으로서 이 세계에 사는 인간의 삶 자체'인 노동을 (작업, 행위와 함께) 제시한 것은 놀랍다고 생각해요. 그녀가 이어지는 두 번째 조건으로 제시한 '작업'(work)을 지구 위에 인공적 사물세계를 만들어내는 인간의 활동으로 제시한 것은 하이데거가 『존재와 시간』에서 도구성 내지 도구 제작에 관해, 그리고 현존재의 사물세계에 관해 언명한 부분들과도 비슷하고요. 이쯤에서 알 수 있듯이 아렌트는 하이데거의 현상학적 방법론을 어느정도 수용한 것 같기도 하네요.

(5) 하이데거는 인간의 '사멸성'을 현존재의 본질적 특성으로 강조하고, 세계 내 존재로서의 인간의 현상들을 이를 통해서 설명하려고 하죠. 예를 들어 '아직-아님'이나 '염려'와 같은 개념들은 모두 '죽음'과 연관되어 있죠. 반면 아렌트는 '탄생성'을 내세우며 인간의 긍정적 가능성에 주목합니다. 아렌트에게 있어서 인간은 언제나 새롭게 시작할 수 있는 가능성을 가진 존재고, 따라서 죽음만으로 인간이 설명될 수 있는 것이 결코 아니라는 거에요. 이러한 아렌트의 인간은 마치 스탠리 큐브릭의 영화 <2001 스페이스 오디세이>의 '스타차일드'와 같은 모습을 연상시키는 듯하기도 하고요.

아무튼 요즘 이 책을 읽는 데 몰두하고 있는데, 생각보다 재미있는 내용들이 많네요.