루이스(D. Lewis)가 쓴 논문 중 「경험이 가르쳐주는 것」(What Experience Teaches)이라는 글이 있습니다. 이 글에서 루이스는, 경험해보지 않고서는 알 수 없는 것들이 있다는 주장이 지니는 상식을 옹호하면서도, 물리적으로 설명 불가능한 심적인 현상이 있다는 반물질주의적 귀결에 빠지지 않고서 이 상식을 옹호할 수 있다고 논증합니다. 이 상식을 옹호하기 위해 경험이 물리적 정보와 독립적으로 성립하는 현상적 정보(phenomenal information)를 준다는 가설을 받아들이게 되면 물질주의를 거부하게 되지만, 경험이 무언가를 상상하고 기억할 능력을 준다는 대안적 가설을 받아들이게 되면 위와 같은 상식을 옹호하면서도 물질주의를 받아들일 수 있다는 것이 루이스의 논지입니다.

일단 논문 요지는 그런데, 이 논문의 특이한 점은 경험해보고 나서야 알 수 있는 것이 있다는 직관을 설명하기 위해 베지마이트(Vegemite)라는 생소한 예시를 든다는 점입니다.

여러분은 저 유명한 호주 식품인 베지마이트를 맛 본 적이 있을 수도 있으며, 나는 맛 본 적이 없다. 그래서 여러분은 베지마이트를 맛 본다는 것이 무엇과 같은지[what it's like to taste Vegemite] 알 수도 있다. 나는 모른다. 그리고 내가 베지마이트를 맛 보지 않는 이상(그래서 좋은 예시를 망쳐버리지 않는 이상!) 나는 결코 모를 것이다.

Lewis, D. (1990). What Experience Teaches. In W. G. Lycan (Ed.), Mind and Cognition: A Reader (pp. 499–519). Basil Blackwell. pp. 499-500.

나는 베지마이트의 맛이 다소간에 마마이트의 맛과 닮았다는 말을 들었다. [...] 마마이트와 비슷한 맛이 난다는 점을 들었다고 해서, 베지마이트를 맛 본다는 것이 무엇과 같은지에 관해 내가 더 잘 알게 되는 것은 아니다. (Lewis, 1990, p. 501)

위의 구절들 외에도 이 논문 전체가 베지마이트 예시로 점철되어 있습니다. "Vegemite"라는 단어가 총 47번 나오거든요. 심지어 루이스는 자신이 비판하려는 가설로부터 이끌려 나오는 귀결들을 정식화할 때도 베지마이트를 거론합니다.

현상적 정보 가설이 참이라고 가정하고, 또 V₁과 V₂는 베지마이트를 맛 본다는 것이 무엇과 같은지에 대해 준칙상 현상적인 가능성들의 전부라고 가정하자. 베지마이트를 맛 보는 이는 누가 되었든 [두 가능성들 중] 무엇이 옳은지 깨달을 것이고, 다른 이들은 그럴 수 없다. 그리고 P₁과 P₂는 모두 준칙상 특정한 물리적 가능성들의 전부라고 하자. [...] 다음의 두 가설들은 의존성의 패턴들이다.

K₁: V₁이라면 P₁이고, V₂라면 P₂이다.

K₂: V₁이라면 P₂이고, V₂라면 P₁이다. (Lewis, 1990, p. 513)

이 논문만 그러면 루이스가 이 논문 쓸 때 베지마이트 예시에 꽂혔나보다 하고 넘어가면 될 텐데, 문제는 다른 철학자들이 이 베지마이트 예시를 가져다 쓴다는 점입니다.

폴(L. A. Paul)은 「여러분이 기대할 때 기대할 수 없는 것」(What You Can't Expect When You're Expecting)이라는 논문에서 루이스로부터 베지마이트 예시를 차용합니다. 원래 이 논문에서 폴이 입증하려는 주장은, 아이를 낳고 기르는 경험이 한 사람의 성격, 가치관, 인식을 심대하게 바꾸어 놓는 변혁적 경험(transformative experience)이라서, 자신의 상황과 조건 등을 조리있게 따져서 자녀 계획을 하려는 이들의 합리적 자녀 계획은 모두 실패로 돌아간다는 점입니다. 그런데 이 논문에서도 어김없이 베지마이트가 나옵니다. 게다가 무려 베지마이트 맛을 보는 일이 아이를 낳고 기르는 일이랑 동일선상에서 거론될 수 있는 변혁적인 경험의 일종이라고 말합니다.

첫 아이를 갖는 일과 베지마이트를 처음으로 맛 보는 일은 둘 다 인식적으로[epistemically] 변혁적이다. (물론 베지마이트를 맛보는 일은 개인적으로[personally] 변혁적이지는 않다. 여러분이 오랫동안 고향을 떠나 있던 호주인이 아니라면 말이다.)

Paul, L. A. (2015). What You Can’t Expect When You’re Expecting. Res Philosophica, 92(2), pp. 149–170. pp. 160-161.

어떤 사람들은 베지마이트를 정말로 역겹다고 생각한다. 다른 이들은 베지마이트가 맛있다고 생각한다. (Paul, 2015, p. 164)

예를 들어, 호주 여행을 장려하려는 관심 가운데 베지마이트를 처음으로 맛 본 외국인들이 큰 상금을 받는다면, 그리고 여러분이 호주인이 아니라면, 여러분은 이성적으로 이를 근거로 해서 베지마이트를 맛 보기로 선택할 수도 있다. (Paul, 2015, p. 165)

사실 폴의 논문이 실려 있는 Res Philosophica의 92권 2호는 폴이 제시한 저 변혁적 경험에 대한 특별호입니다. 그런데 문제는 이 호에 참여한 저자들이 변혁적 경험 개념을 논의하면서 베지마이트 예시도 같이 가져온다는 점입니다. 해당 호에서 "Vegemite"라는 단어는 총 73번이나 사용됩니다.

여러분이 마마이트를 맛 본다면 베지마이트를 맛 본다는 것이 무엇과 같은지 알 수 있다 (둘 다 농축 이스트 스프레드이다). 이처럼 여러분이 자기 자신의 아이를 기르기 전에 다른 이의 아이를 길러본다면, 여러분은 부모가 된다는 것이 무엇과 같은지 알 수 있다.

Paul, L. A. (2015). Transformative Choice: Discussion and Replies. Res Philosophica, 92(2), pp. 473-545. p. 518.

글쎄, 많은 호주인들과 잉글랜드인들은 마마이트와 베지마이트가 같은 맛이 난다는 점을 부인할 것이다. 그리고 뉴질랜드인들에게는 자기들 고유의 마마이트가 있다. 이해한다. 하지만 이 예시에 대해서는 참아주길 바란다. 대부분의 미국인들은 맛의 차이를 느끼지 못한다. (Paul, 2015, p. 518)

이쯤 되니 도대체 베지마이트가 뭐길래 철학자들이 이 난리를 치는지 궁금해졌습니다. 이게 무슨 대단한 맛이 나길래 루이스가 상식적 직관을 옹호하는 데 쓰고, 폴이 무려 변혁적인 경험의 예시로 차용하는 걸까요. 그 이유를 알아보고자 베지마이트를 샀고, 덩달아 언급되는 마마이트도 사서 직접 맛을 봤습니다.

보통 마마이트랑 베지마이트는 버터와 함께 빵에 발라먹습니다. 버터랑 같이 빵에 발라먹는다는 말을 듣고 그 특유의 색깔을 보면 잼 같은 달달한 맛이 날 거라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 실상은 그와 반대로 굉장히 짭쪼릅하고 쌉싸름한 맛과 함께 쿰쿰한 향이 납니다. 그리고 이 쌉싸름한 맛과 쿰쿰한 향의 정체는 맥주 이스트입니다. 라벨에 쓰여 있듯이 둘 다 이스트를 농축해서 만든 스프레드입니다.

맥주 좋아하시는 분들은 아시겠지만, 맥주에는 청량감과 더불어 보리 향과 쌉싸름한 맛이 납니다. 그 중에서도 청량감을 강조하는 맥주들(라거)이 있는가 하면, 보리 향과 쓴 맛이 강하게 나는 종류의 맥주들(에일)이 있습니다. (인디언 페일 에일[IPA]이 특히 그렇죠.) 맥주로 따지자면 이 스프레드들은 후자의 종류에 속한다고 생각했습니다. 특히 많이 바르면 많이 바를수록 쓴 맛이 많이 납니다. 특히 마마이트가 그렇더라고요. 한편 베지마이트는 이름값을 하는지 맥주 향에 더해서 야채 향 같은 게 납니다.

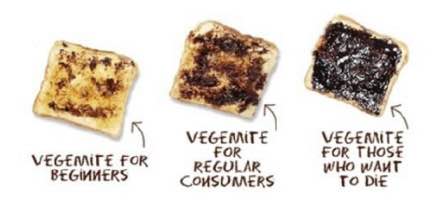

홉이 많이 들어갈수록 맥주가 써지는 것처럼, 이 스프레드들도 빵에 많이 발라먹으면 쓴 맛이 납니다. 특히 위 그림의 오른쪽처럼 발라먹으면 쓰고 짜서 먹기 싫어질 정도가 됩니다. 하지만 영국인들이나 호주인들 중에서도 오른쪽처럼 발라먹는 사람은 없는 듯하고, 한국인들이 비빔밥에 간장을 한두 숟가락만 쳐서 먹는 것처럼 보통은 빵에 조금씩 발라서 먹는 것 같습니다. 그렇게 먹으니 뭐 엄청 충격적이라거나 못 먹을 맛은 아니더라고요. 그냥 짭쪼름한 맥주 맛 나는(!) 스프레드입니다.

결국 그 자체만 놓고 보면 저 철학자들이 논문에서 수십 번씩 언급할 정도로 충격적인 맛은 아닙니다. 하지만 (1) 일단 빵에 버터와 함께 발라먹는 스프레드 는 보통 달달한 맛이 날 것이라는 편견을 깬다는 점, (2) 맥주를 강하게 연상케 하는 향이 난다는 점에서 신선하게 다가올 수는 있을 것 같네요. 개인적으로는 이스트 향에 충실한 마마이트보다 야채 풍미가 함께 나는 베지마이트가 좀 더 맛있었습니다.

이상입니다. 논문 읽다가 이상한 음식 얘기가 자꾸 나오길래 그게 뭔지 궁금해서 직접 사먹어봤다는 이야기를 쓸데없이 주저리주저리 썼네요. 어쨌든 저는 경험해보지 않고서는 알 수가 없다는 그 음식들을 직접 사먹어봤고, 경험이 가르쳐주는 맛이 무엇인지를 알게 되었습니다. 물론 '경험이 가르쳐주는 맛'이라는 게 정확히 무슨 뜻인지는 아직도 잘 모르겠습니다. 이 두 음식을 직접 맛 보고 나서도, 저에게 이 경험이 심신이원론자의 말대로 물질주의를 거부할 만한 현상적 정보를 주는지, 아니면 루이스의 말대로 두 대상을 상상하고 기억하는 능력을 주는지, 그것도 아니면 폴의 말대로 저의 인식 상태에 변혁을 가져왔는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 일단은 스프레드를 두 개나 샀으니 돈이 아까워서라도 빵을 자주 사먹어야겠다는 점은 확실한 것 같습니다.