(1) 학부 3학년 시절에 처음 '현상학'이라는 강의를 들었을 때, 내용을 전혀 이해할 수 없어서 중간고사 이후에 해당 교수님께 따로 질문을 드리러 간 적이 있었습니다. 가장 이해가 되지 않았던 건, 저는 현상학이 무엇인지 전혀 감을 잡지 못하여서 어쩔 수 없이 강의 내용 전체를 달달 외워 시험을 보았는데, 저 자신도 이해하지 못한 시험 답안을 교수님께서 이해하시고 A+을 주셨다는 점이었죠. 여하튼, 그때 교수님께 도대체 무엇이 '현상학적' 철학이고 무엇이 '현상학적' 철학이 아닌지 예시를 들어 설명해 주실 수 있는지 여쭤보았습니다. 교수님께서는 '현상학이 아닌' 철학의 예시로 스피노자의 『에티카』를 언급하시더라고요. 실체에 대한 몇 가지 공리들을 미리 상정하고서, 그 공리들로부터 다른 결론들을 도출하는 형태의 철학은 '현상학적'이라고 불리기 어렵다고 하시면서 말이에요.

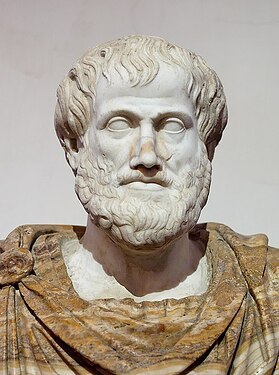

(2) 반대로, 현상학이 무엇인지 어느 정도 감을 잡은 학부 4학년 시절에, 아리스토텔레스의 『니코마코스 윤리학』을 읽으면서 '이거 완전히 현상학 아닌가?'하고 생각한 적이 있습니다. 제가 보기에, 아리스토텔레스는 우리가 살아가고 있는 방식을 최대한 있는 그대로 '기술(description)'하는 작업을 충실하게 수행하고 있었거든요. 즉, "우리는 '행복(에우다이모니아)'이라는 목표를 향해 살더라. 우리는 그 목표를 이루기 위해 우리 자신의 기능(에르곤)을 발휘하려 하더라. 그 기능을 최대한 발휘한 상태가 탁월성(아레테)을 지닌 상태라고 할 수 있겠더라. 특별히, '중용(메소테스)'이라는 성격적 탁월성과 '실천적 지혜(프로네시스)'라는 지적 탁월성이 있다면 인간으로서의 기능을 잘 발휘한다고 할 수 있겠더라."라는 것이 아리스토텔레스의 이야기였죠. 우리가 삶을 살아가면서 실제로 무엇을 하고 있는지를, 마치 그림을 그리듯이 서술하는 것이 아리스토텔레스의 작업인 것입니다.

(3) 즉, 같은 '윤리학'이라는 이름을 지니고 있지만 스피노자의 『에티카』는 현상학적이지 않고 (더 나아가, 반현상학적이고), 아리스토텔레스의 『니코마코스 윤리학』은 현상학적입니다. 스피노자는 의심할 수 없는 공리들을 상정하고서 윤리학적 결론을 도출하려 하고, 아리스토텔레스는 그런 공리 없이 실제로 일어나는 일들이 무엇인지를 묘사하려 하니까요. 말하자면, 한쪽은 공리를 통해 사태를 설명하는 철학이고, 다른 쪽은 공리 없이 사태 자체를 기술하는 철학인 것이죠.

(4) 이번 학기에 아리스토텔레스의 『니코마코스 윤리학』 제6권에 대한 대학원 강의를 수강하면서 수업과 관련된 여러 가지 자료들을 찾아보았는데, 실제로 하이데거가 『니코마코스 윤리학』 제6권의 '실천적 지혜' 개념에 대한 현상학적 해석을 수행한 결과로 『존재와 시간』을 썼다는 것을 새롭게 알게 되었네요. 바로 제가 학부 시절에 아리스토텔레스를 읽으면서 '이거 완전히 현상학 아닌가?'라고 생각했던 점을 하이데거가 정확히 지적하고 있어서 반가웠습니다. 가령, 다음은 하이데거의 『플라톤의 『소피스트』』에 나오는 내용입니다.

Thus it is not a matter of invented concepts of knowledge and know-how, but instead Aristotle only seeks to grasp and to grasp ever more sharply what these ordinarily mean. Furthermore, the type of consideration Aristotle carries out in his analysis of the five modes of ἀληθείην is the one that was already alive in the fundamental distinction he drew: it takes its orientation from the actual beings which are disclosed in the respective mode of ἀληθείην. (M. Heidegger, Plato's Sophist, R. Rojcewicz and A. Schuwer (trans,), Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1997, p. 21 my emphasis)

그러므로 이것은 지식이나 노하우에 대해 발명된 개념의 문제가 아니다. 오히려 아리스토텔레스는 단지 이것들이 일상적으로 무엇을 의미하는지를 파악하고자 하며 더 날카롭게 파악하고자 한다. 더 나아가, ἀληθείην의 다섯 가지 양태에 대한 분석에서 아리스토텔레스가 수행하는 유형의 숙고는 그가 그려낸 근본적인 구별에서 이미 존속하고 있었던 것이다. 그것은 ἀληθείην의 각각의 양태에서 개시된 현실적 존재로부터 자신의 방향을 취한다.

(5) 말하자면, 하이데거는 '학문적 인식(에피스테메)', '직관적 지성(누스)', '지혜(소피아)', '기술(테크네)', '실천적 지혜(프로네시스)'라는 아리스토텔레스의 개념 구분이, 단순히 아리스토텔레스가 자의적으로 발명해낸 구분이라고 보지 않습니다. 오히려 우리 현존재의 삶 속에서 드러나는, 진리의 다섯 가지 양태라고 보는 거죠. 그리고 이 양태들이 '일상적으로 무엇을 의미하는지'를 충실하게 기술하는 작업이 『니코마코스 윤리학』 제6장에서 이루어졌다고 보는 거고요. 하이데거 자신은 바로 현존재와 진리에 대한 아리스토텔레스의 이런 '현상학적 기술'을 비판적으로 고찰하는 과정에서 자신의 초기 대작 『존재와 시간』을 쓰게 됩니다. 특별히, 아리스토텔레스가 '실천적 지혜'에 대해 기술했던 내용이 현존재가 세계 속에서 살아가는 방식을 잘 보여준다는 점에 주목한 거죠. 보피는 하이데거가 아리스토텔레스를 재전유한 방식을 이렇게 설명하기도 합니다.

This is an appropriation that took place not only where he refers explicitly to Aristotle, but also where he departs from Aristotle in order to follow the course of his own inquiry. In short, it is an almost continuous engagement with Aristotle that paves the way for Being and Time, and this magnum opus reflects the motivation behind this engagement to the point that one could say, albeit provocatively, that it is a modern ‘version’ of the Nicomachean Ethics—a ‘version’ in which unexpected structural analogies between Aristotle’s practical philosophy and Heidegger’s project of an existential analysis come to light. (F. Vopi, "In Whose Name? Heidegger and 'Practical Philosophy'", N. Keane (trans.), European Journal of Political Theory, Vol. 6(1), 2007, p. 32 my emphasis)

이러한 전유는 그[하이데거]가 명시적으로 아리스토텔레스를 언급하는 곳에서뿐만 아니라, 그 자신의 탐구의 과정을 따르기 위해 아리스토텔레스로부터 떨어져 나오는 곳에서도 발생한다. 간단히 말해, 『존재와 시간』을 위한 길을 닦은 것은 대부분 아리스토텔레스와의 지속적인 관계이며, 이 대작은, 비록 도발적이기는 하더라도, 우리가 이것이 『니코마코스 윤리학』의 현대적 '버전'이라고 말할 수 있을 정도로 이러한 관계 이면의 동기를 반영한다. 아리스토텔레스의 실천철학과 하이데거의 실존론적 분석의 기획 사이의 예상치 못한 구조적 유사성이 그 속에서 밝게 드러나게 되는 '버전' 말이다.

For an understanding of Heidegger’s discovery of Aristotle as an alternative to neo-Kantianism and Husserlian phenomenology, we need to look above all to the courses that Heidegger held in his first period of teaching in Freiburg (1919-23), when he developed the ‘phenomenological interpretation’ of Aristotle that was to become decisive for him. (F. Vopi, "In Whose Name? Heidegger and 'Practical Philosophy'", p. 33)

신칸트주의와 후설의 현상학에 대한 대체물로서의 아리스토텔레스에 대한 하이데거의 발견을 이해하기 위해, 우리는 하이데거가 프라이부르크에서 가르친 첫 번째 기간(1919-23)에 열었던 강의들을 무엇보다 살펴볼 필요가 있다. 그가—그에게 있어 결정적인 것이 된—아리스토텔레스에 대한 '현상학적 해석'을 발전시켰던 기간을 말이다.

(6) 아리스토텔레스의 『니코마코스 윤리학』이 이미 일종의 '현상학적' 기술을 담고 있다는 사실에서도 잘 드러나듯이, 저는 현상학이 20세기에 들어서야 발명된 새로운 사조라고 생각하지 않습니다. 오히려 현상학은 '오랜 연원의' 사조라고 보는 게 더 올바르다고 생각해요. 우리가 무엇을 체험하고 있고, 어떻게 살아가고 있고, 대상이 우리에게 어떻게 주어지는지를 말하고자 하는 모든 종류의 철학이 이미 '현상학적'이라고 불릴 수 있는 거죠. 이 점은 메를로퐁티가 『지각의 현상학』 서문에서 매우 명시적으로 지적하고 있기도 합니다.

Even if this were the case, there would still be a need to understand the prestige of the myth and the origin of the fashion, and the opinion of the responsible philosopher must be that phenomenology can be practised and identified as a manner or style of thinking, that it existed as a movement before arriving at complete awareness of itself as a philosophy. It has been long on the way, and its adherents have discovered it in every quarter, certainly in Hegel and Kierkegaard, but equally in Marx, Nietzsche and Freud. (M. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, C. Smith (trans.), London : Routledge & Kegan Paul, 1981, p. viii)

그렇다고 할지라도, 그 신화의 위력과 유행의 기원을 이해하는 일이 아직도 남아 있으며, 철학적 신중함은 그와 같은 상황을 현상학은 실천으로 존재하며, 사고의 방식 또는 유형으로 인지되고, 완전한 철학적 의식에 도달하기 전에는 다만 운동으로 존재한다고 말함으로써 표현할 것이다. 현상학은 오랫동안 그 도정에 있으며, 그 신봉자들은 현상학을 도처에서, 즉 헤겔과 키르케고르한테서는 말할 것도 없고 마르크스, 니체, 프로이트한테서도 역시 발견한다. (모리스 메를로퐁티, 『지각의 현상학』, 류의근 옮김, 문학과지성사, 2002, 14쪽)

(7) 이번에 이승종 교수님과 촬영한 <철학의 길> 강좌의 제4강 '대륙철학'에도 이와 관련된 이야기가 있죠. 현상학은 후설이 등장하기 이전부터 존재하였던 '오랜 연원의' 사유라는 이야기였습니다. 여기서 이승종 교수님은 아리스토텔레스가 아니라 헤겔을 언급하셨긴 하였지만요.

이승종 교수: '현상학'이라는 이름은 후설에게 독점적으로 귀속되는 게 아니라 이미 철학사에 여러 차례 등장을 했었죠. 대표적인 경우가 헤겔의 '정신현상학'인데, 하이데거는 헤겔이 자신의 정신현상학을 의식의 경험에 대한 학문으로 정의하는 그 구절에 초점을 맞춥니다. 즉, 하이데거에 의하면, 헤겔에 있어서의 '경험'이 곧 하이데거가 말하는 '존재'를 의미한다는 것이죠.

(8) 여하튼, 현상학을 반드시 '판단중지', '환원', '초월론적 자아', '자유변경', '본질직관' 같은 어려운 후설의 용어를 사용하지 않고서도 얼마든지 수행할 수 있다는 것이 제 생각이에요. 오히려, 처음부터 후설의 저서를 직접 붙잡고 끙끙거리는 것보다는, 아리스토텔레스의 『니코마코스 윤리학』이나, 아우구스티누스의 『고백록』이나, 키에르케고어의 『공포와 전율』을 읽는 것이 현상학에 실천적으로 접근하는 데는 더 도움이 될 수 있다고 생각하고요. (개인적으로, 가장 추천하는 것은 루돌프 오토의 『성스러움의 의미』와 미르치아 엘리아데의 『종교형태론』이지만요.) 그리고 저는, 이렇게 철학사의 다양한 고전적 텍스트들이 이미 '현상학적'이라고 불릴 수 있다는 사실을 깨닫게 되면, 현상학을 훨씬 친근하게 우리 자신의 실제 사유에서도 적용시켜볼 수 있는 힘이 생기게 된다고 믿어요. 우리가 삶에서 그동안 무엇을 하고 있었는지에 다시 주목할 수 있게 되면서, 막연하게 수행하던 현상학적 사유를 의식적으로 다듬어 볼 수 있는 거죠. 많은 분들이 현상학을, 단순한 현대철학의 한 분야나 방법이 아니라, 자신의 삶에서 직접 실행해 볼 수 있는 사유로 경험하게 되면 좋겠네요.