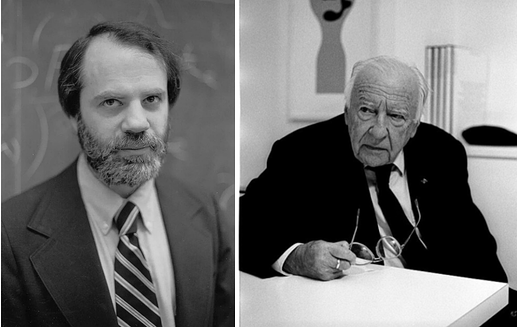

얼핏 전혀 다른 배경에서 철학을 전개하는 것처럼 보이는 인물들이 실제로는 완전히 똑같은 문제를 고민하고 있었던 것으로 밝혀지는 경우가 있습니다. 저는 그런 흥미로운 사례 중 하나를 바로 크립키와 가다머에게서 발견했네요. 서로 인용은커녕 언급조차 안 하는 철학자들이고, 상대방에게 딱히 관심이 있었을 것 같지도 않지만, 실제로 이 둘은 모두 '명명(naming; Namengebung)'이라는 주제를 매우 진지하게 고민합니다.

물론, '명명'이 이루어지는 방식에 대해 이 두 인물이 내리는 결론은 완전히 다르죠.

(a) 크립키는 일단 우리가 특정한 '자연종'을 특정한 '자연종 명사'에 따라 고정 지시하였다면, 그 자연종 명사가 다른 종을 가리킬 수는 없다고 주장합니다. 그래서 우리가 '호랑이'라고 명명한 자연종이 세 발 달린 짐승으로 새롭게 발견된다면, 우리는 "호랑이는 사실 세 발 달린 짐승이었다!"라고 말해야 하고, 호랑이와 똑같이 생긴 다른 종이 새롭게 발견된다면, 우리는 "그 종은 사실 호랑이가 아니었다!"라고 말해야 한다고 주장하죠.

외양은 여기에서 묘사된 것처럼 완전히 호랑이와 비슷하지만 내부 구조는 완전히 호랑이와 다른 동물을 발견했다고 가정해 보자. […] 세계 어디에선가 어떤 동물은 비록 호랑이와 똑같이 보이긴 하나 조사 결과 포유류가 아닌 것으로 발견될 수도 있다. 그것은 실제로는 매우 특이하게 보이는 파충류였다고 말해보자. 그러면 우리는 이 기술을 근거로하여 어떤 호랑이는 파충류라고 결론 내려야 하는가? 그렇지 않다. 우리는 이 동물들이 원래 호랑이를 동일시할 때 사용했던 외부적 표지들을 갖고 있긴 하지만 실제로 호랑이가 아니라고 결론 내릴 것이다. 왜냐하면 그것은 우리가 ‘호랑이종’이라고 부르는 종과 같은 종이 아니기 때문이다. (Kripke, 1980: 120/172 인용자 강조)

(b) 그러나 가다머는 대상을 어떠한 방식으로 명명할 것인지는 근본적으로 선택의 문제라고 강조합니다. 과거의 사람들이 고래(Wal)를 '고래-물고기(Walfisch)'라고 불렀다고 하더라도, 아프리카 사람들이 낙타를 필요에 따라 서로 다른 200가지의 종으로 불렀다고 하더라도, 그들이 잘못된 명명을 하고 있는 것은 아니라는 것이죠. 오히려 이런 자연스러운 명명을 자의적이고 비과학적이라고 비난하는 태도야말로 언어를 억지로 특정한 틀에 맞춰 재단하려는 잘못된 태도라는 것이 가다머의 지적입니다.

이름짓기(impositio nominis)는 학문의 본질적 개념들 및 유와 종의 분류체계에 상응하지 않는다. 학문적 분류체계와 비교하면 이름짓기는 오히려 흔히 우발적 요소들에 따르며, 그러한 우발적 요소들로부터 어떤 낱말의 일반적 의미가 도출된다. […] 아프리카에서는 낙타를 무려 200여 가지의 다양한 이름으로 부른다고 한다. 사막 주민들이 낙타를 활용하는 생활환경의 차이에 따라 다양한 이름들이 존재하는 것이다. ‘낙타’가 그들의 생활환경에서 주로 차지하는 의미에 따라 낙타가 마치 제각기 다른 동물처럼 간주되는 것이다. 그런 경우에는 유의 개념과 언어상의 이름 사이의 긴장이 매우 크다고 할 수 있다. 개념적 일반화의 경향과 실용적 의미를 중시하는 경향 중에 어느 쪽을 택할 것인가 하는 문제는 그 어떤 생활언어에서도 완벽하게 한쪽으로 정리될 수는 없다. (GW, 1: 440/373-374 인용자 강조)

사실, 이 두 인물의 차이를 비교하면서 그 중 누가 옳고 누가 그른지, (혹은 그 둘이 양립할 수 있는지) 따지는 것이 제 학위논문의 한 꼭지 주제이기도 한데요, 논문 쓰다가 힘들어서 여기에다가도 올려봅니다. (어제 글 쓰다 밤을 샜네요ㅠㅠ)