로버트 브랜덤의 Making It Explicit을 읽으면서 가장 흥미로웠던 점 중 하나는, 이 책이 "우리는 누구인가?"라는 질문으로 시작해서 그 질문으로 끝난다는 점이었습니다. 영미권의 아주 전문적인 언어철학 혹은 논리철학을 다루는 책이 "우리는 누구인가?"라는 굉장히 실존적인 질문을 책의 처음과 끝에서 제기한다는 점이 저에게는 아주 인상적이었습니다.

”“우리”는 여러 방식으로 표현된다. 우리는 너와 나일 수도 있고, 말하는 모든 것이나 움직이는 모든 것, 생각하는 모든 것이나 중요하게 여겨지는 모든 것일 수도 있다. 이러한 경계는 유동적이기에, 우리는 경계를 정하는 과제를 안고 있다. 즉, 우리가 누구인지, 우리 자신을 우리 세계에서 발견되는 다른 종류의 대상이나 유기체들과 어떻게 구분되는지를 밝히는 것이다.” (Brandom, 1994: 3)

“결국, 이 언어, 마음, 논리에 대한 표현적 설명은 우리가 누구인지를 설명하는 것이다. 왜냐하면 그것은 자신을 표현적 존재로 구성하는 어떤 종류의 존재에 대한 설명이기 때문이다—즉, 명시적으로 만드는 존재이자, 자신을 명시적으로 만드는 존재로서의 설명이다. 우리는 지성적이다: 이성적이고, 표현적이다—즉, 담론적이다. 그러나 우리는 단지 이성적이고 표현적인 존재 그 이상이다. 우리는 또한 논리적이고, 자기-표현적인 존재이다. 우리는 단지 무언가를 명시적으로 만들 뿐만 아니라, 그것을 명시적으로 만들고 있다는 사실을 명시적으로 만드는 존재이다.” (Brandom, 1994: 650)

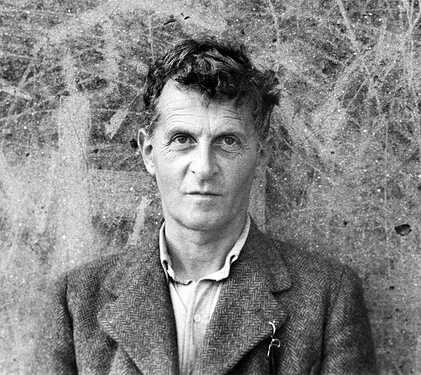

그런데 이 점은 사실 (브랜덤이 속해 있는) 비트겐슈타인의 전통에서는 매우 자연스러운 것이긴 합니다. '논리'에 대한 비트겐슈타인의 사유는 '우리 자신'에 대한 사유와 떨어지지 않습니다. 무엇이 논리적인 것인지가, 결국 '우리 자신'이 어떤 존재로서, 어떤 삶을 살면서, 어떤 가치를 지향하면서, 무엇을 행하고 있는지를 바탕으로 결정된다는 것이 후기 비트겐슈타인의 핵심적인 주장 중 하나이니까요.

실제로, 러셀은 어느 날 한 밤 중에 자기 집을 찾아와 서성대면서 심각하게 철학적 문제를 고민하던 비트겐슈타인에게 "자네는 논리에 대해 고민하는 것인가, 자네의 죄에 대해 생각하는 것인가?"라고 물어 본 적이 있었습니다. 그때 비트겐슈타인은 "둘 다 입니다."라고 대답했다고 하죠. 비트겐슈타인에게 '논리적/비논리적'이란, 단순히 형식적 탐구의 문제가 아니라, 인간의 실존에 관련된 문제였던 것입니다. 인간이 어떤 존재인지가, 무엇이 '논리적'인지를 결정하니 말이죠.

”성탄절에는 비트겐슈타인을 만나러 헤이그에 갔다가 도라를 만났다. 나는 비트겐슈타인을 전쟁이 터지기 전에 케임브리지에서 처음 만났는데, 그는 오스트리아 사람으로, 부친이 굉장한 갑부였다. 처음에 그는 기술자가 될 생각으로 맨체스터로 갔다. 수학 책을 읽다가 수학의 원리에 흥미를 느끼고, 수학 뿐야에 누가 있는지 맨체스터 사람들에게 물어보았다. 누군가 내 이름을 거론하자 그는 트리니티로 짐을 싸들고 왔다. 그는 정열적이고 심오하고 강렬하고 지배적이라는 점에서 전통적인 의미의 천재의 완벽한 표본이라 할 수 있었다. 그에게는 순수함 같은 것도 있었는데, 그 점에서 맞먹을 만한 사람은 내가 알기로 G. E. 무어밖에 없었다. […] 그는 매일 한밤중에 날 찾아와, 심란한 침묵 속에 들짐승처럼 세 시간씩 방안을 서성대기도 했다. 한번은 내가 물어보았다. "지금 논리학을 생각하는 건가, 자네의 죄를 생각하는 건가?" "둘 다입니다." 그는 이렇게 대답하고 왔다갔다 하는 짓을 계속했다.” (버트런드 러셀, 『러셀 자서전』, 상권, 송은경 옮김, 사회평론, 2003, 561-562쪽.)

그래서 저는 누군가가 "그건 논리적이야."라거나 "그건 논리적이지 않아."라고 말하는 것을 들을 때마다, 그 '논리/비논리'에서 바로 그 사람이 어떤 사람인지를 볼 수 있다는 생각이 듭니다. 아무리 형식적이고 중립적인 태도로 '논리'를 말하려고 해도, 애초에 '논리'라는 것 자체가 바로 그 사람이 누구인지를 드러내고 있을 수밖에 없으니 말이니까요.