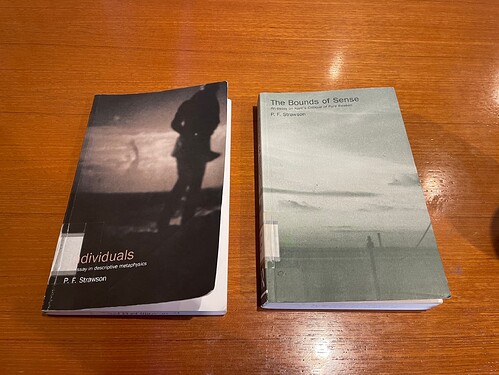

작년 말부터 스트로슨의 글들을 조금씩 찾아 보고 있습니다. "On Referring" 같은 고전적인 논문은 석사 초년생 시절에 읽었고, The Bounds of Sense도 석사 시절에 김영건 선생님의 대학원 수업을 통해 읽었지만, Individuals는 작년에 처음 읽어보았네요.

종종 분석철학의 역사와 관련된 책들을 보면, 1960년대 무렵부터 지금까지 계속되는 '분석 형이상학'의 부흥을 주도한 인물로 콰인, 스트로슨, 루이스, 크립키가 언급되고는 합니다. 콰인은 존재론적 개입 기준을 제시하여서 형이상학 논쟁을 위한 토대를 마련하였고, 스트로슨은 칸트적 사유에 근거한 기술적 형이상학을 수행하여 관심을 얻었고, 루이스와 크립키는 가능세계와 본질 개념에 대한 새로운 논의 지평을 열어 형이상학에 대한 관심을 불러 일으켰다고 하죠.

그런데 이 철학자들 중에서 스트로슨이 오늘날에는 제일 많이 망각된 것 같습니다. 칸트 철학을 연구하는 사람들을 제외하면, 요즘 스트로슨을 진지하게 읽는 사람이 과연 있을까 하네요. 스트로슨의 일상언어철학도 이론 구성적 취향을 지닌 오늘날 언어철학에서는 주목 받지 못하고, 기술적 형이상학도 주변 형이상학 전공자들 사이에서 전혀 관심의 대상이 되지 않는 것 같아서요. (심지어 스트로슨의 칸트 연구조차 '고전'이라고 평가받기는 하지만 앨리슨 이후로는 '구식'으로 취급되는 것 같습니다.)

저 역시 스트로슨을 철학적으로 진지하게 발전시키려고 읽는 것은 아니고, 단순히 몇 가지 철학사적 이유와 취향 때문에 읽는 것이지만, 그래도 스트로슨 같은 철학자가 망각되는 것은 좀 아쉽다는 생각이 듭니다. 글을 읽다 보면, 스트로슨이 상당히 논의 폭이 넓고, 체계적이고, 통찰력 있는 주장을 많이 하는 인물인 것 같아서요. 일단 "우리의 개념적 구조의 가장 일반적인 특징"(Strawson, 1959: 9)을 밝히겠다는 기술적 형이상학의 기획 자체가 굉장히 야심찬 데다, 그 기획을 '칸트'라는 철학사의 거인으로부터 끌어오는 방식도 일반적인 분석철학자들 답지 않죠.

또 그렇게 수행된 기술적 형이상학에서 스트로슨이 제시하는 단칭어 이론도 독특한 면이 있고요. 크립키, 도넬란, 카플란 같은 외재주의적이고 인과주의적인 철학자들이 비슷한 시대에 제시한 직접적 지시 이론과는 상당히 다른 특징이 있죠. 스트로슨은 대상에 대한 지시를 위해 '시공간적 위치'의 중요성을 매우 강조하는데, 저는 이 논의가 칸트의 초월론적 감성학이 오늘날에도 꽤나 강력한 힘을 지닐 수 있다는 구체적인 예시가 아닌가 하는 생각이 듭니다.

즉, 스트로슨에 따르면, 특정한 지각 상황에서 "이것"이라고 지칭된 대상은 다른 지각 상황에서 "저것"이라고 다시 지칭될 가능성이 있어야 합니다. 전체 시공간에서 '이' 위치와 '저' 위치가 맺고 있는 관계에 대한 이해가 전제되지 않는다면, 어떠한 직접적 지시도 이루어질 수 없다는 것이 스트로슨의 주장이죠. "이것"이라는 말은 "저것"이라는 말과 함께 연결될 때에야 시공간적 위치를 확정할 수 있다 보니, 단독적으로 "이것"이라고 말하는 것만으로는 정확히 무엇을 지칭하는지가 드러나지 않는 거죠. 스트로슨의 이런 논의는 '직접적' 지시조차도 '개념적'으로 매개되어 있다는 것을 잘 보여주는 거죠.

여하튼, 저는 스트로슨이 여전히 꽤나 재미있는 철학자라고 생각하는데, 스트로슨의 형이상학에 대한 연구는 거의 이루어지지 않는 것 같아서 조금 아쉽네요. 영어권 형이상학 부흥의 시발점인데도, 이제는 형이상학계에서 잘 언급되지도 않고, 국내에는 스트로슨의 형이상학과 관련된 논문도 거의 없어서요.