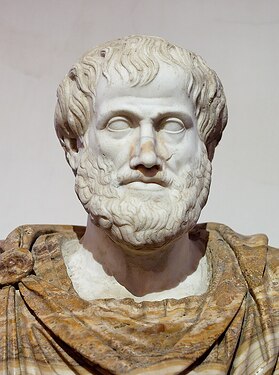

논리학이 아주 오랜 옛날부터 이런 확실한 길을 걸어왔다는 사실은, 그것이 아리스토텔레스 이래로 한 발짝도 후퇴하지 않은 것을 보아도 알 수 있다. 논리학에서, 없어도 괜찮은 몇 가지 세세한 것을 제거한 것이라든지 이미 예기된 것을 좀 더 분명하게 규정한 것 따위를 개선이라고 보려 하지 않는다면 말이다. 그런 것은 학문의 안정성이라기보다는 미려함에 속하는 것이다. (B viii)

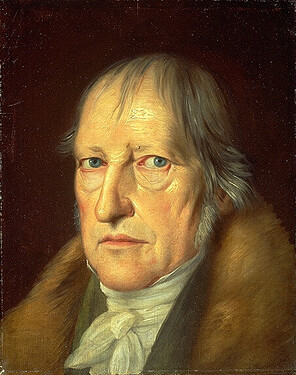

칸트가 『논리학』에서 이 구절들을 쓰거나 말했을 때, 그는 헤겔에 대해 알지 못하였고, 헤겔이 이미 구상하고 있던 논리학*에 대해서도 알지 못하였다. 헤겔을 결국 유일하게 발생하신 아들이자 논리학의 아버지와 동등한 아들(the only-begotten and co-equal son of the Father of Logic)*이 되도록 만들었고 언제까지나 그렇게 남도록 한 논리학에 대해서 말이다. 철학적인 용어로, 이것은 아리스토텔레스에 의해 세워졌고 헤겔에 의해 완성된 철학적 논리학이 어떠한 다른 아들됨(son-ship)과 삼촌됨(uncle-hood)에 의해서도 발전되지 않을 것임을 의미한다.

Martin Heidegger, Logic: The Question of Truth, Thomas Sheehan (trans.), Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2010, p. 11.

- 칸트의 『순수이성비판』 제2판은 1787년에 출간되었고, 이 당시 헤겔은 이미 17살이었기 때문에 이렇게 쓴 것으로 보인다.

- 그리스도교의 삼위일체론에서 성자를 수식할 때는 '발생한'이라는 표현을 사용하고 성령을 수식할 때는 '발출한'이라는 표현을 사용하는 것에서 착안한 것으로 보인다.

최근에 이승종 교수님의 논리철학 수업을 청강하다가 발견한 구절입니다. 수업 제목이 '논리철학'이지만, 형식논리학이나 영어권 논리철학이 아니라 칸트, 헤겔, 하이데거, 비트겐슈타인의 논리철학을 다루는 독특한 수업이라, 요즘은 하이데거의 논리학 강의록을 읽고 있습니다. 어제 제자모임에서 이승종 교수님께 이 구절과 관련해서 이렇게 질문을 했습니다.

Y: 하이데거야 후설의 제자이기도 하고, 후설은 『논리연구』 같은 저작으로 당대의 심리주의에 반대했던 논리철학자이기도 하니, 하이데거 본인이 '논리학'이라는 주제를 다루려 하는 것이 어느 정도 이해는 돼요. (게다가, 하이데거의 초기 텍스트들은 정말로 오늘날 우리가 생각하는 논리철학적 주제에 많은 관심을 가지기도 하잖아요.) 그런데 헤겔의 『논리의 학』 은 사실 어떤 점에서 '논리학'이라고 불릴 수 있는지 잘 모르겠어요. 물론, 그 이유를 헤겔철학 나름의 맥락에서 설명할 수야 있지만, 하이데거가 왜 굳이 헤겔을 논리학의 계보에 위치시키려고 하는지는 이해하기 어려워요.

이승종 교수님은 이렇게 대답하시더라고요.

L: 헤겔이 진리를 진술의 참 개념에 국한시키지 않고 정신의 운동으로 보았다는 점에 하이데거가 주목한 게 아닐까? 하이데거의 철학에서도 진리는 '사건(Ereignis)'의 형태로 나타나는, 일종의 운동으로 이야기되잖아. 그래서 하이데거가 자신이 지향하는 논리학의 계보의 완성자를 헤겔이라고 생각한 것 같아.

여하튼 하이데거의 맥락에서 논리학의 '성부'는 아리스토텔레스이고, '성자'는 헤겔이라고 합니다. (혹시 하이데거 본인은 자신이 논리학의 '성령'이라고 생각한 것은 아닐지 추측해 봅니다.)