요즘 민주주의와 관련된 얘기가 나와서, 예전에 읽은 것들 몇 가지를 업로드해봅니다. 논의 진행에 도움이 되면 좋겠네요.

1장. 엘리트 지배에 관한 두 가지 접근법(16-49)

엘리트주의는 ‘상당히 민감한 대표체를 통한 대중의 자기 통치’라는 고전적인 민주주의 이론의 규범적 이상에 대한 대안으로 제시됐다. 해당 이론은 민주적 체계의 기능을 ‘공동선’이나 ‘인민의 의지’와 같은 개념과 관련짓지 않고, 다소간 작은 집단의 의사 결정 힘과 관련짓는 특징을 지닌다.

민주적 정치체 내의 엘리트들에 대한 역할에는 크게 두 가지 접근법이 있다. 하나는 엘리트-현실주의(elite-realism)이고, 다른 하나는 엘리트-자유주의(elite-liberalism)이다. 전자는 엘리트 정치 계층으로의 정치적 힘의 집중이 자연스러우며 또 민주적 체계가 적절하게 작동하기 위한 필요조건이라고 주장한다. 이 접근법은 기본적으로 엘리트의 행위를 제도화된 선거라는 렌즈를 통해 파악한다. 후자는 의견 형성과 의사 결정 과정에서 공중을 인도하고 지원하는 엘리트의 역할을 강조한다. 이 접근법은 기본적으로 엘리트가 공적 담론의 영역에서 작동한다고 파악한다.

각 접근법은 엘리트와 대중 사이의 관계에 대해 다른 설명을 제공한다. 그러나 둘은 대중의 정치 참여의 바람직하지 않음과(혹은) 비실용적임에 대해 유사하게 평가한다.

1절. 선거 경쟁과 엘리트-현실주의 접근법

엘리트 현실주의에 따르면 대규모의 정치적 참여는 바람직하지 않으며, 그렇기에 불필요하다. 이들은 직접 민주주의든 대표제이든 시민들은 정치적 의사 결정 과정에서 최소의 역할[선거]만을 수행해야 하고, 더 단련된 정치적 행위자들에게 통치라는 복잡한 작업을 맡겨야 한다고 주장한다.

그들에 따르면 복잡한 현대 사회에서 필수적으로 요구되는 능력을 그들은 가지고 있지 않기 때문에 민주적 정치제도는 시민들의 과도한 참여가 없을 때 더 효과적으로 작동할 수 있다. 민주적 정치제도의 효과적 작동을 위해서는 정책 전문가로 특징지어지는 정치 엘리트들이 요구된다. 이러한 입장은 리프만, 슘페터, 베버 등에 의해 지지된다.

예컨대, 베버의 경우, 현대 관료제가 공공의 목적을 향해 성공적으로 나아가기 위해서는 충분한 경험을 쌓은 독립적인 의회의 지속적인 감시가 필요하다. 그런데 그런 견제 역할은 대중 민주주의의 메커니즘이나 여론이 수행할 수 없다.

엘리트 현실주의자들은 정치적 영역에서 인간의 고유한 합리성이 잘 발현되지 않는다고 지적한다. 그래서 그들은 공중의 역할을 제한해야 한다고 말한다. 물론 그들의 지적은 정치 계급의 구성원에도 귀속된다. 그래서 슘페터의 경우, 엘리트는 “민주적 자기 통치” 능력을 갖춰야 한다고 주장한다.

그들은 시민들의 투표권을 빼앗아야 한다고 주장하지 않는다. 그러나 그들에게 있어 투표는 인민의 일반 의지를 표현하는 기능을 한다기보다는, 정치적 계급 구성원의 공모(collusion)를 막기 위해 요구되는 메커니즘에 불과하다. 쉽게 말해, 투표는 엘리트들의 활발한 경쟁을 위한 수단이다. 엘리트 경쟁의 일반적 과정은 다음과 같다:

(1) 현존하는 엘리트 행위자는 “인적 자원”을 충족하기 위해 양질의 잠재적 정치 행위자를 확보한다. 그렇기에 정치 계급은 자기-모집적이다(self-recruiting). 이러한 자기 모집적 혹은 자기 선택적 특징으로 인해, 시민들은 사실상 정치 지도자를 직접 선택할 수 없다. 결국 투표는 대표자를 적극적으로 선택하는 것이 아니라 미리 선택된 후보 중에서 수동적으로 선택하는 행위일 뿐이다.

(2) 투표와 공론을 통해 시민들은 현존하는 정치적 행위나 선출 공무원에게 승인/비승인을 표출한다. 그렇다면 공중들은 정치적 계급을 유의미하게 선택하는 것이 아니라, 그들에게 동조하거나 동조하지 않을 뿐이다. 즉, 그들의 역할은 수동적이다.

정치 계급이 시민들에게 영향을 미치는 정도는 달라질 수 있는데, 그 정도는 다른 경쟁하는 정치 행위자들의 존재에 의해 따라 달라진다. 그러나 시민들은 자신의 일시적인 관심에 따라 정치적 행위자 중 하나에 동조할 뿐이라는 점에서 여전히 수동적이다. 한 가지 시민들이 능동성을 발휘할 경우가 있는데, 자신들의 일상적 삶을 파괴하거나 위험에 빠트릴 때가 그것이다.

2절. 자유주의, 엘리트, 그리고 계몽

엘리트 현실주의 접근법이 공중의 능력에 회의적 입장인 반면, 엘리트 자유주의 접근법은 그와 달리 공중이 합리적 능력을 잠재적으로 갖춘 자라고 봤다. 이들은 엘리트는 무지하고 냉소적인 공중을 지도(lead)해야 하기 위해 존재하는 것이 아니라 계몽의 과정을 통해 공중을 인도(Guide)하기 위해 존재한다. 그러한 인도는 무엇보다도 공적 영역[공론장] 내에서의 아이디어와 논변의 교환을 통해 이루어진다. 이들이 제시하는 대표적인 엘리트는 학자 혹은 배운 사람으로, 그들이 공중 앞에서 행하는 집단적 이슈에 대한 논변 교환은 공중이 좀 더 이성을 효과적으로 사용할 수 있도록 이끈다. 그 결과, 사회는 칸트가 말하는 ‘계몽의 시대’로, 하버마스가 말하는 ‘계몽된 시대’로 점차 변화한다.

그들이 제시하는 대표적인 계몽의 구체적인 수단은 둘이다. 첫째, 벤담이 말한 것과 유사하게, 정부 속 엘리트들의 합리적이고 숙의적인 의견 교환은 공중이 따를만한 예시가 된다. 둘째, 언론에 대한 ‘사회적 책임감 이론’에 따르면, 사회적 책임감을 지닌 언론은 합리적이고 정보에 근거한 의사 결정을 만들고, 공적 수탁자로서 의사 결정 과정에서 공중을 인도하고 정보를 제공한다.

3절. 하버마스와 “숙고된(Considered)” 공적 의견[공론]

엘리트 의견 리더의 합리적 담론 과정을 통해 대중을 이끄는 이상적 모습은 하버마스의 공론장 이론에서 가장 잘 포착된다. 하버마스 이론의 핵심 의제는 공중의 모든 구성원이 접근할 수 있으면서도 그들의 합리성을 증진하고 촉진하기에 적절한 공론장의 구조화이다. 그러나 그의 입장은 시기에 따라 변화한다.

(1) <공론장의 구조 변동> 시기:

부르주아 공론장에서 발견된 담론적인 자유와 대비하여, 현대 공론장은 비판적 담론이나 계몽을 위한 참된 능력을 잃었다. 대중이 비판적으로 사고할 수 있는 능력은 상품화에 악영향을 받았다. 이에 더해, 대중매체를 통한 의사소통(대중에 매개된 의사소통; mass-mediated communication)은 공적 문제를 토론에 부치는 데 기여하지 않고, 오히려 그 가능성을 닫아버리는 방식으로 변화했다. 이제 국가와의 평형추를 맞추기 위한 대중의 조직화 능력은 상실됐고, 공중을 미리 준비된 미디어 내용에 의존하게 되어버린 대중은 비판적 사고 능력을 잃고 계몽 프로젝트는 악화됐다.

(2) <미디어 사회에서의 정치적 의사소통> 시기:

공론장의 구조 변동 저술 이후, 대중매체를 통한 의사소통에 대한 하버마스의 입장은 변화한다. 그는 이상적으로 작동하는 공론장은 의사 결정이 아닌 의사 발견과 문제 해결에 초점이 맞춰진 비조직화된 의사소통 환경 내에서의 권력에 의해 굴복되지 않은 자발적인 의사소통 흐름을 요구한다며, 대중매체를 통한 의사소통이 이 역할을 할 수 있다고 본다. 그래서 그것은 숙의 과정의 방해가 아닌 오히려 대규모의 숙의적 과정을 촉진하는 메커니즘으로 이해된다.

이 시기에 공적 소통의 규범적으로 바람직한 목표는 숙의가 아닌 숙의적 절차로 바뀌게 된다. 그가 말하는 숙의 민주주의 모델은 ‘raw public attitudes or sentiments’를 ‘a plurality of considered public opinions’로 체계적이면서 합리적으로 전환하는 것을 필요로 한다. 전자가 ‘the informal and mostly unstructured communication in civil society’이고, 후자가 ‘the institutional discourses of the political system’에 해당하는데, 이 둘 사이의 정치적 의사소통 흐름을 “laundering”하는 것이 바로 mass communication이다.

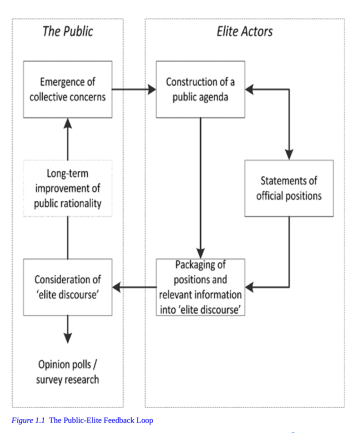

모든 구성 요소가 적절히 기능한다고 할 때, 정치적 공론장은 media actors와 the general pulic 사이의 일련의 상호 관계로 구성된 일종의 ‘feedback loop’ 형태를 띤다.

하버마스는 위 그림에 낙관적으로 보이는데, 사실 위 feedback loop 구조는 일반 공중이 충분히 반응적이고 자기 성찰적 방식으로 행위할 경우에만 성립한다. 구체적으로 일반 공중은 다음의 세 가지 활동을 수행해야만 한다: (a) the public must arbitrate the recognition of elite public actors. (b) the public must follow the issue-based discourses which occur between elite public actors. (c) the public must adopt “considered public opinions” on the issues identified as relevant and articulate those opinions through the relevant mechanisms of political input (e.g. voting, public opinion polls).

※ <사실성과 타당성> 시기와 <미디어 사회에서의 정치적 의사소통> 시기의 입장 차이:

(1) 공적 행위자의 정당성에 대한 설명의 변화:

<사실성과 타당성> 시기에 인식적 존중(epistemic deference)을 받을 가치가 있는 공적 행위자로 인정받는 두 가지 경로로 ‘appear before the public by mobilizing power and resources acquired in the political or economic systems’와 ‘emerge from the public gain authority and visibility through the indigenous formations of civil society organizations’가 제시된다.

<미디어 사회에서의 정치적 의사소통> 시기에는 현대의 대중매체를 통한 의사소통 공론장에서, 모든 정치 참여자는 그 자신이 말하려는 메시지의 진정성 여부와 무관하게 대중 앞에 서야만 한다고 말한다. 즉, 앞선 시기와 달리 인식적 존중을 받으려면 모든 공적 행위자는 appear before the public 해서 평가를 받아야 한다.

(2) 평가의 시기와 수용 평가를 철회할 때 발생하는 상황의 변화:

<사실성과 타당성> 시기 하버마스는 일상적인 공적 여론 형성 과정은 관례화됐으며(routinized) 무비판적이라고 생각했다. 그러나 <미디어 사회에서의 정치적 의사소통> 시기 하버마스는 대중이 매체 체계의 결과물을 지속적으로 감시함으로써 공적 여론의 형성과 재형성 과정에 지속적으로 참여한다고 본다.

그런데 네트워크화된 의사소통 기술에 의해 증대된 정보의 양과 속도는 지속적으로 감시 및 참여하는 대중들을 의견 형성 과정에서 혼란스럽게 만들어서 공적 담론에 악영향을 줄 수 있다.

4절. 네트워크화된 공중과 그것의 문제점

인터넷 의사소통 기술은 엄청난 사회적, 정치적, 경제적, 문화적 변화를 만들었다. 이에 따라 대중매체를 통한 공론장은 네트워크화된 공론장으로의 이행을 만들었다. 개인과 집단의 의사소통 능력은 향상됐고, 정보가 만들어지고 소비되는 지형도 바뀌었다. 동시에 의사소통에 관한 새로운 습관과 실천이 등장했다.

대중매체를 통한 공론장과 네트워크화된 공론장의 차이는 기술적 차원에서도 분석될 수 있지만(tv에서 인터넷으로), 정보 조직 원리의 차원에서도 분석될 수 있다. 대중매체를 통한 공론장에서 정보는 제한된 소수의 생산자에 의해 만들어지고 다수의 청자에게 보내졌다면, 네트워크화된 공론장에서는 생산자도 청자도 다수이다. 즉, many-to-many principle을 따른다.

이 정보 조직 원리의 변화는 민주주의 체계 내의 공중의 전체적 기능에 관한 새로운 문제를 부상시켰다. 평준화와 가치의 사회화가 바로 그것이다.

5절. 허접한 생각과 의사소통의 평준화

네트워크화된 의사소통 기술의 가장 큰 결과는 온라인에서 이루어지는 의사소통의 수준 평준화 경향이다. 즉, 스피커 지위를 획득하기 쉬워지고 공적 의사소통 내 화자가 많다는 점은 의견 수준을 차별화하지 못하게 만든다. 이 비판의 기저에는 공적 담론에 의미 있는 기여를 제공할 능력이 있는 사람은 소수에 불과하기에, 의사소통 관계 내에서 제한된 수의 화자가 규범적으로 바람직하다는 엘리트적 가정이 깔려 있다. 엘리트-지향적 공론장을 추구하는 해당 가정은 일상적 시민을 배제하려 하는 것이라기보다는 비-엘리트의 참여(대중 참여)가 수동적이거나 간접적이어야 한다는 것을 의미한다.

네트워크화된 공중에 대한 열광은 전문가의 쇠락이라는 결과를 자아냈다. 왜냐하면 의사소통이 네트워크화되면서 전문가와 아마추어에 대한 인식에 변화가 생겼기 때문이다. 그러한 열망을 가진 자들은 (1) 민주화, 포용, 평등한 접근과 참여 등의 가치는 보편적으로 적용 및 기능 가능하다고 믿고 (2) 전문가는 보수적이고 틀에 박힌 생각을 제시하고, 아마추어는 그와 달리 진보적이고 전문가의 생각을 고칠 수 있다는 아마추어의 신화를 만들어 낸다.

하지만 전문가의 쇠락과 아마추어의 공론장 점령은 (1) 지식과 문화 창출의 영역에서 기능 마비를 일으키고 (2) 헌신과 장기적 성취의 가치를 부정하는 결과를 낸다. 그 예는 오늘날 저널리즘의 영역에서 잘 발견된다:

높은 성취 기준과 식별력 있는 실천은 이제 제도적 신용의 출처가 아닌 특정 관념들에 대한 파시즘의 형태로 이해된다. 그래서 저널리즘은 진실을 파헤치는 작업이 아닌 가십거리나 한낱 의견을 향한 것으로 변질된다. 전문적인 교육을 받지도 않고 인증을 받지도 않은 아마추어들은 당연히 전문가보다 쓰레기 같은 생각을 내놓는다.

결국, 네트워크화된 공론장 내에서 대중들은 많은 의견에 접근할 기회를 얻지만, 동시에 그것에 대해 가치 평가/판단하는 능력은 잃게 된다. 이 모든 것의 결과로 공론장에는 허접한 사유(junk thought)가 보급되고, 그것을 막을 장벽 역할을 하는 전문가는 거의 존재하지 않게 된다.

6절. 공적 영역에서의 고립과 파편화

공론장의 네트워크화는 사회적 고립과 파편화를 만든다. 인터넷 의사소통 기술의 보급 이후, 대화 상대와 소통 커뮤니티는 개인이 선택하며, 정보 흐름 내 콘텐츠 배포는 개인의 선택에 달려 있고, 개인의 정보 흐름 기여(댓글, 동영상 클립, 소셜 북마크 등)는 언제나 환영받는다. 이에 따른 부작용 효과는 다음과 같다:

(1) 개인 간(interpersonal) 수준에서 네트워크화된 의사소통은 정보 생산 및 배포 과정에서 사회적 관계를 제거한다. 사회적 결속을 약화하고 사람들을 원자화한다. 이러한 조건 하에서 지식의 습득과 생산은 더 이상 사회적 활동이 아니게 되며, 개인은 문자 그대로 익명적이고 이름 없는 정보 흐름의 구성 요소로 전락한다.

(2) 공론장의 네트워크화는 정보 노출과 대화 상대의 맞춤화를 통해 사회적 결속을 위협한다. 맞춤형 커뮤니티는 자발적으로 참여한 동질적 개인들로 구성되기 때문에, 의견의 다양성에 노출되지 않을 위험이 있다. 다양성이 없는 상황에서는 관용이라는 소통적 가치를 내재화할 기회나 필요성이 거의 없다. 더욱이, 네트워크 공론장 내 커뮤니티는 자발적으로 선택된다는 특성 때문에, 특정 소통적 공간에서 암묵적 다수를 반대하는 의견을 가진 개인은 타인의 의견을 바꿀 의무나 동기가 없다. 그 결과 ‘insulated majority tyranny’가 발생한다.

(3) 공론장의 네트워크화로 인한 의사소통적 에고이즘(Egoism)은 공동 문제를 개념화하고 공유된 정보 노출의 상실이라는 문제를 낳는다. 선스타인에 따르면, 신문과 방송 같은 대중매체는 “일반적 관심 중재자(general-interest intermediaries)”로서 다양한 주제, 관점, 논증을 광범위하고 구별되지 않은 대중에게 전달한다. 이를 통해 일반적 관심 중재자는 공공 포럼과 같은 역할을 수행하며, 개인이 다양한 콘텐츠에 노출되도록 하고, “이질적인 대중에게 공유 경험(shared experiences)”을 창출한다. 이러한 공유 경험은 다양성을 가진 사회에서 연대(solidarity)와 공통성(commonality)을 구축 및 유지하여, 일종의 “사회적 접착제”로 작용하여 공통 문제를 해결하려는 노력을 촉진하고, 사람들이 서로를 동료 시민으로 인식하게 하며, 때로는 진정한 문제와 요구에 대한 응답성을 보장한다.

공유 경험 외에도, 일반적 관심 중재자는 맞춤형 미디어 노출에서는 의도적으로 결여된 무작위성(randomness)을 제공한다. 이러한 무작위적(즉, 사전 선택되지 않은) 미디어 노출은 개인에게 자신에게는 쓸모없지만 다른 사람과 나중에 공유할 수 있는 정보를 제공한다. 이는 다양성을 가진 사회 내에서 신뢰와 상호성의 규범을 유지하는 데 기여한다.

하지만 네트워크 소통 환경에서 사람들이 일반적 관심 중재자보다는 특화된 출처를 통해 정보를 추구할수록, 정보 공유의 이점은 실현되지 않는다.

하버마스는 위와 같은 문제점을 직시하고 있었다: “the welcome increase in egalitarianism brought to us by the Internet is paid for with the decentralization of access to unedited contributions. In this medium, contributions by intellectuals lose the power to crate a focus.”

아마추어리즘, 허접한 사유, 사람들의 원자화와 같은 추가적인 문제를 고려할 때, 엘리트-자유주의 틀에서 엘리트 행위자의 역할은 점점 더 중요해진다. 엘리트는 건전한 논증과 증거를 사용하여 대중의 관심을 중요한 공통 문제로 이끄는 능력을 유지해야 한다. 하버마스로 돌아가 보면, 이러한 지침은 공론장 내 엘리트 공적 행위자와 대중 간의 특정한 지적/정보적 분업의 형태를 취한다.

그런데 이러한 분업은 대중이 “자율적 도덕적 자기 규율(autonomous moral self-discipline)”과 “시민적 자기 통제(civilized self-control)”를 가질 필요를 제거하며, 동시에 담론을 통한 사회화 과정을 유도하지 못한다. 대중은 단순히 엘리트 공적 행위자가 생산한 합리적으로 결정된 “예” 또는 “아니오” 응답 패키지를 반영하고 선택할 뿐이다. 이는 필연적으로 합의를 도출하기보다는 정치 체계로 입력되는 범위를 좁히는 결과를 낳는다.

하지만 하버마스가 제시한 Public-Elite Feedback Loop 구조에서는 저 둘을 요구한다. 하버마스의 이론은 이 지점에서 난점을 지니게 된다.

7절. 결론

엘리트-현실주의 접근법은 엘리트들의 경쟁적 본질을 강조하지만, 정치(politics)를 선거 제도 내에서 존재하는 것으로만 제한적으로 이해한다는 한계를 가진다. 엘리트-자유주의 접근법은 정치를 담론적이고 소통적인 공간과 연결해 사유한다는 점에서 더 폭넓은 관점을 취하고 있으나, 그러한 공적 담론의 경쟁적 본질을 과소평가한다.

다음 장에서는 선거 제도 내외에서 벌어지는 엘리트의 경쟁적 행동을 설명하여 두 전통적 접근법의 한계를 뛰어넘는 부르디외의 접근법을 알아본다.